Filmvermittlung und Filmmuseum

Sammeln und Vermitteln

Filmmuseen im Film

Dieser Text basiert auf einem mit Filmausschnitten bebilderten Vortrag, den Stefan Pethke und Stefanie Schlüter gemeinsam im Rahmen des Kolloquiums »Filmgeschichte ausstellen« gehalten haben, das die »Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen« im Juni 2009 im Kino Arsenal (Berlin) ausgerichtet hat.

»Filme über Filmmuseen« bilden einen Sonderfall aus dem Korpus filmvermittelnder Filme. Sie zeigen Filmmuseen als ein mit den verschiedensten Sammlungsobjekten gefüllten Speicher von und für Filmgeschichte, erklären die anfallenden Tätigkeitsbereiche von Filmmuseen und betreiben nicht zuletzt Institutionengeschichte. Die hier vorgestellte Materialbasis von Metafilmen zum Filmmuseum stützt sich mit einigen Ausnahmen auf Filme, die wir in unseren Recherchezusammenhängen mit Schwerpunktsetzung auf Frankreich, Österreich und Deutschland zusammengetragen haben. Besonders über die Cinémathèque Française mit ihrer durch Henri Langlois’ Persönlichkeit geprägten Geschichte existieren viele Filme. Nicht zuletzt deshalb bildet sie hier einen besonderen Schwerpunkt.

Bei der Betrachtung dieser Filme geht es uns um den doppelten Umgang mit dem filmischen Bild: Einerseits um den des Museums als ausgewiesenem Ort der Filmvermittlung, andererseits um den des Films, der – indem er das Museum in den Blick nimmt – bestimmte Darstellungsformen etabliert hat. Die Filme, auf die wir uns beziehen, stammen aus den verschiedensten Produktionszusammenhängen; es stehen TV-Produktionen, DVD-Bonus-Materialien, Youtube-Beiträge, Kunstinstallationen oder Kinofilme nebeneinander, die unterschiedliche Bild- und Kommentierungsstrategien aufweisen. Es lassen sich daher auch Aussagen über die Filme treffen – die verschiedenen Ansätze und Vermittlungsziele, mit denen sie ihren Gegenstand (das Museum) ins Visier nehmen.

Unsere textuelle Anordnung folgt einer Struktur, die einige der wesentlichen Aufgaben eines Filmmuseums abbildet: Die Begriffe des Sammelns (Welche Objekte werden überhaupt gesammelt?), des Ausstellens und Vermittelns (Wie und an welchen Orten wird das Gesammelte präsentiert?) dienen als Leitfaden durch unseren Beitrag. [1]

| [1] | Zum Museum gehören das Archiv ebenso wie die Filmrestaurierung. Beiden Bereichen ist hier jeweils ein Dossier gewidmet. |

Gemäß dem Leitgedanken Henri Langlois’, dass der Gang durch das Museum ins Kino führen müsse, endet dieser Textbeitrag mit Filmbeispielen, die das Sammeln selbst als künstlerischen Akt begreifen und einen dezidiert cineastischen Beitrag zum Filmmuseum leisten.

SAMMELN

Film als Sammlungsobjekt

Film als physischer Gegenstand wurde zunächst von privaten Enthusiasten gesammelt – im Grunde eine illegale Handlung, die gegen spezifisches Geschäftsgebahren der Filmbranche und entsprechende Gesetze verstieß: Nach der ersten Auswertung, spätestens nach Ablauf von Verleihverträgen, wurden die Filme mehrheitlich vernichtet, um Transport- und Lagerkosten zu sparen, vor allem aber um das Angebot zu verknappen und den Rechteinhabern eine Kontrolle über ihr ansonsten verstreutes Produkt zu erhalten. Bilder dieses Vorgangs haben inzwischen einen ähnlichen Seltenheitswert wie jene der Vernichtung von Überproduktionen im Lebensmittelsektor, möglicherweise Ausdruck eines kollektiven schlechten Gewissens, das die unbestreitbare leichte Entflammbarkeit der frühen Trägermaterialien als nützlichen Mythos voranschickt, um eine moralisch weniger anrüchige Erklärung für das Verschwinden der Filme bereitzustellen und so Systemkritik gar nicht erst aufkommen zu lassen.

|

|

|

Die Privatinitiative Einzelner markierte den Beginn einer sich ab den frühen 1930er Jahren internationalisierenden Filmarchiv- und Kinematheken-Bewegung. Mit zunehmender Institutionalisierung bildete sich ein Grundkonflikt über den richtigen Umgang mit dem Material heraus: Bewahren vs. Zeigen. Es mag der Veranschaulichung dienen, diesen Konflikt als Opposition einzelner Akteure darzustellen, personifiziert in der Unvereinbarkeit der jeweiligen Standpunkte von Henri Langlois bzw. Ernest Lindgren von der britischen National Film Library (dem heutigen British Film Institute National Archive). Der argentinische Wahl-Pariser Cozarinsky ist nicht der einzige, der so vorgeht, doch er drückt es exemplarisch aus: »Innerhalb der FIAF [Fédération Internationale des Archives du Film] hat die autokratische Art Langlois' auch zögerliche Reaktionen hervorgerufen. Es gab in diesem Mikrokosmos natürlich den Streit mit Ernest Lindgren, Chef der britischen Archive und strikter Gegner jedweder Vorführung, für den die Kinematheken nur eine Mission besaßen: ihre Kopien für eine ferne Nachwelt zu beschützen.« Cozarinsky unterstreicht seine Sicht der Dinge mit einer Kameraoperation: Er bringt Bewegung in ein altes Archivbild, in dem er aufzoomt von einem frontal aufgenommenen Langlois, das offene Gesicht dem Betrachter zugewandt, sodass der Kontext eines Gruppenphotos (ein frühes Treffen von FIAF-Mitgliedern) zum Vorschein kommt; danach zoomt er wieder in das Bild hinein und schwenkt leicht nach rechts, bis die Rahmung des Bildes das Profil eines verkniffen vor sich hinstarrenden Mannes einfängt: Ernest Lindgren …

|

|

|

Diese auch ins Bildpolitische übertragene, etwas schlichte Dichotomisierung Cozarinskys (der er stellvertretend für etliche Langlois-ianer Ausdruck verleiht) wurde am Rande des Kolloquiums »Filmgeschichte ausstellen« kritisch kommentiert. Alexander Horwath, gegenwärtig Direktor des für einen nicht gerade zurückhaltenden Einsatz alter Filmkopien bekannten Österreichischen Filmmuseums in Wien, wies darauf hin, wie froh die weltweite Filmarchiv-Gemeinschaft heute sei, dass Lindgren seine konservatorisch ausgerichtete Linie als internationalen Standard durchsetzen konnte – eine Grundbedingung dafür, dass die Filmbestände inzwischen recht umfassend seien. Ob die Bewegung zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wäre, hätte sie das Primat des Vorführens bedingungslos befolgt, bleibt als ewiger Konjunktiv im Raum stehen.

Jenseits der großen Zentren der internationalen Filmwirtschaft kann man sich das Sammeln und Bewahren von Film kaum leisten. Dort, wo man dennoch filmarchivarisch tätig wird, lassen sich die Herausforderungen gut veranschaulichen: Nach wie vor ist mit dem Sammeln eine rechtliche Problematik verbunden. Doch es gilt, das dem Kinematheksgedanken innewohnende aufklärerische Moment zu fördern, gerade zur Bestandssicherung des lokalen Films, z.B. durch an der unmittelbaren Umgebung orientierte Sammlungsschwerpunkte sowie durch das Kuratieren von entsprechenden Filmprogrammen: Bewahren UND Zeigen. So führt eine Sequenz in Jacques Menys La mémoire retrouvée (Frankreich 1996) durch die seinerzeit neuen Räumlichkeiten der Kinemathek von Ouagadougou, Hauptstadt Burkina Fasos sowie des schwarzafrikanischen Kinos. Impressionen der alltäglichen Arbeit belegen: Die Aufgabe lässt sich auch unter ökonomisch und klimatisch schwierigen Umständen organisieren, vorausgesetzt, ein aktiver (kultur-) politischer Wille setzt sie durch. In einer Passage des Films kommt einer der prominentesten Filmemacher und Filmaktivisten des Kontinents, der Burkinabé Gaston Kaboré zu Wort, zum Zeitpunkt des Interviews u.a. Generalsekretär des Panafrikanischen Verbandes der Filmemacher (Fédération Panafricaine des Cinéastes, FEPACI): »…es war dringend notwendig, erst einmal einen Anfang zu machen mit dem afrikanischen Filmschaffen von heute.« Kaborés Ausführungen werden begleitet von dem großen Bildmotiv-Standard: Stapel von Filmbüchsen im Archivregal, hier beschriftet mit Titeln des zeitgenössischen afrikanischen Kinos. Über die Aufnahme der Büchsenstapel werden dann Plakate bekannter afrikanischer Filme eingeblendet. Damit wird gleichzeitig die Möglichkeit eines lokalen Kanons angedeutet, der um besonders renommierte Cineasten des Kontinents aufzubauen wäre – wie den Malier Souleyman Cissé (dem ersten Regisseur aus dem subsaharischen Afrika, der einen Preis in Cannes bekam, den Sonderpreis der Jury 1987 für Yeelen / Das Licht).

|

|

|

Andere Sammlungsobjekte

In einem nächsten historischen Schritt wird die Vorstellung vom Filmmuseum erweitert, indem sich die Idee des Sammelns auf filmrelevante Objekte aller Art ausdehnt, vom Drehbuch über technisches Gerät bis zu Kostümen, Requisiten und Dekors – im englischen Untertitel für den französischen Filmwissenschaftler Jean-Michel Arnold, der in Jacques Richards Dokumentation Le fantôme d'Henri Langlois (Frankreich 2004) interviewt wird, findet sich dafür der griffige angelsächsische Neologismus »Cinemabilia«.

|

|

| [2] | CNRS: Centre National de Recherche Scientifique, die staatliche, dem Hochschul- und Forschungsministerium unterstellte Forschungsstruktur in Frankreich |

Deren Beschaffung ist nicht illegal, stellt aber hohe logistische Anforderungen. So klingt die Geschichte der Lotte Eisner, die mit zwei Schlafwagenabteilen voller solcher filmbezogener Memorabilia vom Festival in Venedig nach Paris zurückkehrte, nicht einfach nur skurril; sie entwirft gleichzeitig ein Bild vom hohen Arbeitseinsatz und Ideenreichtum der beteiligten Personen. Überhaupt stellen Anekdoten in diesem Zusammenhang den bevorzugten Weg der Veranschaulichung dar, nicht nur, weil andere Zeugnisse selten sind oder ganz fehlen, sonder natürlich auch deshalb, weil der Oral-History-Ansatz der nackten Information die ausschmückende Erzählung zur Seite stellt, sie anreichert mit fiktionaler Dynamik.

Archivmaterial verhält sich zum gesprochenen Wort illustrativ: Wir sehen z.B. Lotte Eisner nicht, wie sie Objekte in Empfang nimmt oder einen Zug damit belädt, sondern wir sehen sie in Aufnahmen, die anlässlich eines gesellschaftlichen Ereignisses gedreht wurden; das untermauert den Status der handelnden Personen und deutet nebenbei an, dass es nicht selten derartige Gelegenheiten sind, bei denen im Hintergrund entsprechende Verhandlungen geführt werden.

|

|

Die Kernfrage bleibt die nach der Auswahl der auszustellenden Objekte: Was macht einen Gegenstand zum Exponat? Gerade für das Konzept Filmmuseum (aber nicht nur dort) befinden sich zwei antagonistische Auffassungen zum Begriff des Authentischen im Umlauf. Der Fundus der uns bekannten Filme zum Thema stellt genügend Material zur Verfügung, um eine Darstellung der konfligierenden Positionen in die Form einer Gegenüberstellung diametral entgegengesetzter Persönlichkeitsbilder zu kleiden: Auf der einen Seite hätten wir die öffentliche, vielfach ins Bild gesetzte Figur Henri Langlois. Der intellektuelle Konzipierer aus Paris polemisiert in koketter Ironie gegen das Auratisieren noch so bekannter Gegenstände: Ihm sei es vollkommen gleichgültig, ob man ein Original- oder ein nachgeschneidertes Marilyn Monroe-Kleid ausstelle. Oder zu einer Kamerabewegung, die eine eklektische Ansammlung rätselhafter Objekte abschwenkt: »Das ist ein Haufen von Dingern, die von überall herkommen.« Mit solchen Äußerungen versucht Langlois, der Überhöhung des Objekts zur weltlichen Reliquie entgegenzuwirken und Fetischismusvorwürfe zu entkräften. Für ihn sind auch von berühmten Stummfilmactricen getragene Schuhschnallen oder ein altes Filmeinfädelungsgerät der Gebrüder Lumière nichts als notwendige Hilfsmittel einer Kulturtechnik, die auf ganz eigene Weise Stimmungen und Atmosphären kreiert. Für deren Repertoire an Inszenierungsverfahren will er mit einem Filmmuseum Aufmerksamkeit schaffen. Deshalb favorisiert er eine achronologische Präsentation, bei der das Herstellen von Bezügen quer durch die Filmgeschichte im Vordergrund steht. Nur so könne das Filmmuseum seinen Beitrag zur Verlebendigung des Kinos leisten, zur Sicherung seiner Zukunftsfähigkeit.

Der Kurator als Star, der selbst Kunst-Ähnliches herstellt: Das Langlois zeigende Filmmaterial kann sich oft selbst nicht dem Charisma entziehen, das der berühmte Leiter der Cinémathèque ausstrahlte; eher verstärkt es seine Wirkung noch: In den meisten Aufnahmen bildet das Museum lediglich die Folie, auf der Langlois das Cliché vom charmant-arroganten Ennui mit Leben und Gehalt füllt. Bisweilen scheint es, wenn er wahllos Exponate herausgreift und mit seinen ebenso lässigen wie knappen Erörterungen versieht, als könne nur dieser Mann diesen Dingen einen Sinn einhauchen, möglicherweise eine strukturelle Parallele zum Regisseur… Zumindest macht es den Eindruck, als koste Langlois seine Auftritte vor der Kamera aus wie ein beliebter Schauspieler, der weiß, was er kann. Und so fehlt es, allem programmatischen Understatement zum Trotz, auch bei ihm nicht an Gesten des Finder- bzw. Besitzerstolzes.

Auf der anderen Seite stünde mit Christian Ilgner (zu sehen in: Das bewegte Haus – 20 Jahre Filmmuseum Potsdam, Knut Elstermann, Deutschland 2001) eine Figur aus der Kulisse der Institution, halb Ingenieur, halb Beamter. Passenderweise ist er nicht in den öffentlich zugänglichen Museumsbereichen aufgenommen worden, sondern vor gut gefüllten Regalen eines Dienstraums, einer Mischung aus Asservatenkammer und Werkstatt. Der technokratisch-bescheidene Mann, zum Zeitpunkt des Interviews Archivar des Filmmuseum Potsdam, spricht u.a. über eine bei Dreharbeiten durch einen Zug zerstörte Kamera und erklärt allgemein die Nutzungsspuren der präsentierten Geräte zum Hauptkriterium für deren Zurschaustellung. Tatsächliche Inanspruchnahme für den vorhergesehenen Zweck schreibt sich in die Maschinen ein und mit ihr die Zeit, die Informationen in den Gegenständen einlagert; diese müssen freigelegt und richtig interpretiert werden – ein quasi-archäologischer Ansatz: »Wichtig ist der Zustand des letzten Gebrauchs«, sagt Ilgner und Elstermanns Off-Kommentar pflichtet ihm bei: »Langer Gebrauch erweist sich hier als musealer Idealfall.«

Ilgner und Elstermann beziehen sich dabei auf die zum Teil erheblich längeren Einsatzzeiten technischer Apparaturen in der Filmherstellung der DDR – und auf den Umstand, dass das Filmmuseum Potsdam ursprünglich ein Filmtechnikmuseum war, mit direkter Anbindung an die DEFA. Die Spuren, die hier gemeint sind, sollen nicht nur als Beweis für »echte« Filmarbeit, also für bestimmungsgerechte Verwendung, gelesen werden. Den Gegenständen kommt die zusätzliche Aufgabe zu, Auskunft zu geben über ein System der Mangelwirtschaft, das immer wieder überlistet zu haben die Objekte gleich mitrepräsentieren sollen. Wir erkennen einen bekannten Wertbegriff: Ausgestellt wird zum einen, was teuer in der Produktion war und daher so selten ist, dass es bis zum Verlust der Funktionstüchtigkeit benutzt werden muss; zum anderen, was für typische, also andauernde, zuverlässige und daher vertraute Praxis steht. Eine leicht anthropomorphisierende Haltung: Maschinen können eine Biographie haben, können Erfahrungen sammeln, sogar außerordentliche; Kratzer werden zu Weisheitsfalten.

Das Kino als Sammlungsobjekt

Auch das Kino selbst wird zum Sammlungsobjekt: Wenn alte Filmtheater abgerissen werden, heben – häufig private – Sammler das in seine Einzelteile zerlegte Kino auf. Anhand derselben Sammlungsobjekte führen dies zwei sehr verschiedene Filme über das »Cinema Museum« in London vor, einer Privatsammlung von Ronald Grant und Martin Humphries. Zu den Kinofragmenten gehören vermeintlich wertlose Objekte wie Wanduhren, Aschenbecher oder Teppichmuster der inzwischen nicht mehr existierenden Filmtheater.

Der Film A Tour of the Cinema Museum with Ronald Grant (Anna Odrich, Guy Edmonds | GB 2000) gibt sich als eine von Museumsmitarbeitern gefilmte, konventionelle Selbstdarstellung der Sammlung zu erkennen: Dabei folgt die Kamera dem Zeigeimpuls des Sammlers Ronald Grant und setzt ihn als Zeigenden ins Bild. Eine personenbezogene Führung durch eine Sammlung, die Platz bietet auch für die marginalsten Sammlungsobjekte.

|

|

Anders dagegen die Arbeit des kanadischen Installationskünstlers Mark Lewis, dessen Kamera sich nahezu autonom durch die Gänge desselben Museums bewegt. Häufig schweift sie von der »Führung« durch die Museumsmitarbeiterin Anna Odrich ab, weicht ihr sogar aus und entwickelt eine eigene Dynamik des Sehens und Zeigens der kino-bezogenen Objekte. Der etwa 30-minütige Film Cinema Museum (Mark Lewis | 2008), in langen Einstellungen auf Super-16 mm gedreht, schließt zwei Kerninteressen Lewis’ Arbeit miteinander kurz: Raumerforschung und Kinoreflexion. Dass Lewis’ Kamera Odrichs Hinweis auf ein Architekturmodell eines Kinos in der Sammlung folgt, mag diesem selbstreflexiven Interesse geschuldet sein.

|

|

Private Enthusiasten können zu »Kinosammlern« im ganz buchstäblichen Sinne werden: Mit den absurdesten Ausprägungen, die ein Heimkino annehmen kann, beteiligen sie sich am Erhalt des Kinos in seinen unterschiedlichen historischen Erscheinungsformen.

Im Film À la recherche des films perdus (Jacques Meny | F 1996) tritt ein australischer Farmer als Projektionist in Erscheinung, der das Kinoerlebnis in einem frühen Stadium kultiviert: Sein Projektor stammt aus der Jahrhundertwendezeit, als Lichtquelle dient ihm eine Taschenlampe. Die Filme – darunter auch Wochenschauberichte – lagert der »Blue« genannte Farmer ganz archaisch in seinem Badezimmer. Was der Film als Zufallsfund zeigt, wird klassisch dokumentaristisch mit einem die Einöde illustrierenden Establishing Shot eingeführt. Aus dem Off kommentiert Ray Edmonson vom »National Film and Sound Archive« (Canberra) diesen kuriosen Kino-»Schauplatz«.

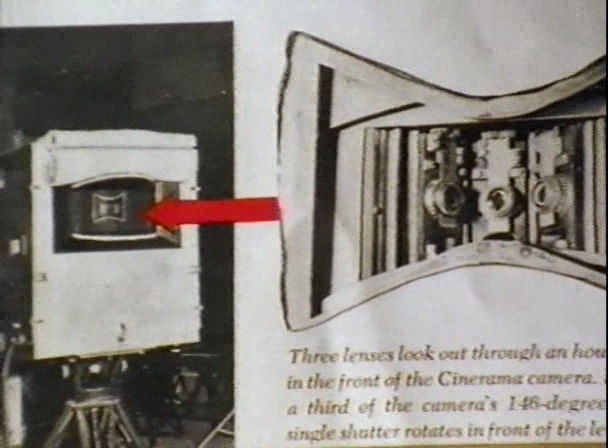

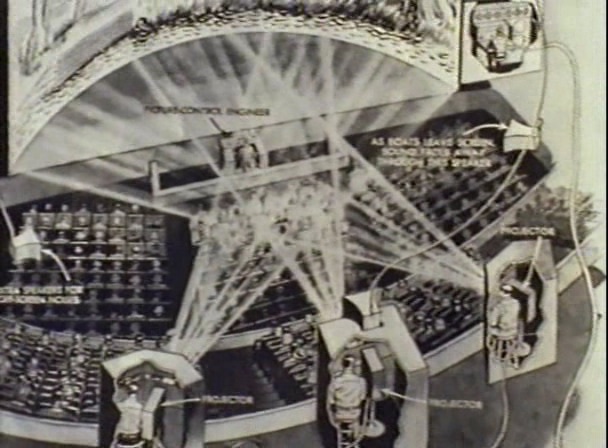

Demgegenüber ist der Kinosammler John Harvey, der ein Cinerama in seinem Wohnzimmer eingerichtet hat, kein Unbekannter. Zeitungsartikel oder der Talking-Head-Auftritt des Filmhistorikers Leonard Maltin bezeugen dies im Film Keepers of the Frame (Mark McLaughin | USA 1999). John Harvey, der zwei Schlafzimmer seines Hauses in Projektionskabinen für die drei Filmprojektoren umgebaut hat, führt im Film durch sein privates Cinerama und erläutert die technischen Voraussetzungen.

|

|

|

Das Cinerama, eine Erfindung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, ist heute für die Mehrheit der Kinogänger in Vergessenheit geraten. Maltin weist daher eindringlich auf die Bedeutung von enthusiastischen privaten Sammlern wie John Harvey hin: »Why would anybody do this? Well, he did this because he thought it was really great and he wanted to save it. Not because he was the CEO of a cooperation, not because he was an investor, not because he was a curator, he was none of those things, he was just an enthusiast. And so much of film history owes its very life to these enthusiasts.«

AUSSTELLEN UND VERMITTELN

Film ausstellen im Museum

Die wichtige Frage, die sich sämtlichen Museen stellt – Wie lassen sich Objekte am besten ins rechte Licht rücken? – ist gleichzeitig eine grundlegende Herausforderung für Film- und Fernsehtechnik. Die Frage richtet sich auch gegen die weit verbreitete Wahrnehmung, wonach sowohl Museum als auch Film und Fernsehen die Dinge zeigen, wie sie sind. In diesem Sinn erweist sich Langlois’ Ziel, das Filmmuseum zu einem Ort zu machen, der für die Techniken des Kinos zur künstlichen Herstellung von Atmosphären und Stimmungen sensibilisiert, als konsequent aufklärerischer Ehrgeiz. Filmbilder erlauben in jedem Fall einen Vergleich der Ausstellungskonzepte – der unterschiedlichen Formen der Behandlung von Raum und Exponaten – und deren jeweiliger Entwicklung als Ausdruck veränderlicher ästhetischer Entscheidungen. Dies sei einmal mehr an der viel gefilmten Cinémathèque Française demonstriert: Das Material belegt nicht nur die Tatsache, dass die Einrichtung mehrmals umziehen musste und noch häufiger umgebaut wurde. Ältere Aufnahmen zeigen mehrere hintereinander angeordnete Räume, in denen viele Objekte ganz offen, gleichsam zum Anfassen präsentiert wurden. Dagegen führt die zeitgenössische Fernsehproduktion Durch die Nacht mit Claire Denis und Jeff Mills von Armin Toerkell, Frankreich/Deutschland 2009 (Folge 56 der Serie Durch die Nacht mit… auf arte) den aktuellen Zustand der Cinémathèque vor: Kernstück des neu geschaffenen Baus von Frank Gehry ist ein großer, in die Dunkelheit des Kinosaals getauchter Hauptraum, mit vielen punktgenau ausgeleuchteten, von allen Seiten einsehbaren Glasvitrinen, die in diesem Arrangement funkeln wie unnahbare Sterne einer Galaxie der Cinephilie.

Gängige Praxis der Informationsweitergabe im Museum bleibt die Führung, eine ohne große Umstände auf das Filmen im Museum übertragbare Methode: Die Kamera begleitet eine qualifizierte Person, die durch die Räumlichkeiten schreitet und vertiefende Kommentare einwirft. Im Filmmuseum scheint die Fähigkeit der Erörterung besonders gefragt, weil die ausgestellten Gegenstände aufgrund ihres prekären Status' – selten sind sie selbsterklärend – sperrig bleiben. Eine solche Fähigkeit stellt ein Langlois ein ums andere Mal unter Beweis. Auch möchte man ihm ein hohes Bewusstsein für die Multiplikatorfunktion von Film unterstellen; dafür, dass er, einmal vor die Kamera tretend, sehr viel mehr Menschen – potenziell auch mehrmals – erreichen kann als auf einem Rundgang mit einer zahlenmäßig limitierten Personengruppe. Im Idealfall lösen Museum und Film ihr jeweiliges demokratisches Versprechen in Gemeinschaftsarbeit ein: Wenn Langlois vor laufender Kamera über einzelne Stücke der Sammlung spricht, dann kann (theoretisch) die gesamte Film- und Fernsehgemeinschaft an einer exklusiven Führung durch den Direktor höchstpersönlich teilnehmen.

Grundsätzlich bleiben Bewegtbilder aus dem Filmmuseum der Darstellung des Vorgefundenen verpflichtet. Es werden eher Situationen inszeniert, nicht so sehr die Gegenstände selbst. Diese Aufgabe hat ja bereits das Museum übernommen, dessen Inszenierungsarbeit gilt es, zu bezeugen. Dabei verhält sich Film komplementär zum Museum, insofern die Kamera die panoramatische Ausrichtung des Museums aufgreifen und akzentuieren kann. Die Blickführungsprogramme der jeweiligen Ausstellungen werden mit Raumtotalen und Einzelansichten nachvollziehbar gemacht sowie mit Bildern, die sich ihrerseits in Bewegung setzen: Immer wieder gleiten Kameras durch Räume und lassen Exponatssequenzen impressionistisch am »Fenster« des Bildausschnitts vorüberfließen. Natürlich gibt es wichtige formale Unterschiede: Bei menschenleeren Einstellungen geht es meist um eine nüchterne Dokumentation von Raumgestaltung bzw. um eine Geste der Bestandsaufnahme: Das ist, was wir haben. In Cozarinskys »Citizen Langlois« kommt ein betont künstlerischer Anspruch hinzu; dort schwebt die Kamera in einer langen Sequenz durch unbelebte Gänge, wie die Subjektive eines körperlosen Geists, der aus dem Spuk seines Eingeschlossenseins privilegierte Kontemplation macht. Aber in der Regel herrschen sprechende Köpfe vor, der medialen Simulation des direkten Gesprächs, wo sich der gesamte filmische Apparat die Rolle eines Gastes zuweist – und mancher Beitrag vernachlässigt darüber die Analyse von Ausstellungskonzepten zugunsten eines höflichen Gastgeber-Porträts.

Zwei Sonderfälle, bei denen ein begleitendes Beobachten das methodische Korsett bildet, quasi ein Direct cinema-Ansatz: Der o.g. Toerkell begleitet die französische Regisseurin Claire Denis und den US-amerikanischen Techno-DJ Jeff Mills in die Cinémathèque Française, ohne den beiden irgendeine Frage zu stellen. Vorrang hat die Interaktion der beiden Persönlichkeiten sowie ihre unverfälschten Reaktionen, u.a. auf Informationen, die sie zu den Exponaten von einer dritten Person, einer Museumsangestellten, erhalten. Das Format basiert auf der Annahme, dass »besondere« Menschen besondere Wahrnehmungen haben; dass durch konkrete Arbeitserfahrung qualifizierte Personen einen eigenen Blick sowie die Fähigkeit entwickelt haben, diesen auch zu kommunizieren; dass der Austausch »unter Fachleuten« zum Ereignis wird – eine Erwartung, die das Duo Denis/Mills nicht immer erfüllen kann: Es scheint, als ob dieser Kino-Sesam mit seiner intimistischen Lichtdramaturgie eher die ganz gewöhnlichen Verlegenheiten und Gesten der Objektverehrung provoziert, letztere zum Teil negativ gespiegelt: Als sich eines der bedeutendsten Exponate der Cinémathèque Française, der in diesem Zusammenhang immer wieder ins Bild gesetzte weibliche Roboter aus Fritz Langs Metropolis, als eine Replik aus Holz herausstellt (weil das Original schon längst nicht mehr existiert), sind beide Künstler-Besucher doch ein wenig enttäuscht. Einerseits verwässert diese Akzentverlagerung – Abwenden vom Ort, Hinwenden zu den Personen – den filmvermittlerischen Gehalt der Reportage. Gleichzeitig werden die Experten so zu Vertretern der Allgemeinheit, an denen repräsentative Rezeptionsforschung im alltäglichen Ausstellungsbetrieb durchgeführt werden kann – eine Variante der Vox-populi-Methode.

|

|

In einer Szene sehen wir Denis und Mills vor dem bereits zitierten Filmausschnitt mit Langlois und dem Kopf aus Psycho. Natürlich ist die Frage nach dem Umgang mit Filmbildern für das Filmmuseum wesentlich. In Filmaufnahmen über die Institution finden sie dennoch selten Eingang, aller flimmernden und flackernden Monitore zum Trotz. Das hat technische und urheberrechtliche Gründe. Es hat aber auch damit zu tun, dass das Verhältnis von Museumsansichten und Filmausschnitten schwer auszubalancieren ist, weil Film i.d.R. stärkeren Eindruck macht. Im konkreten Fall ist der Einsatz kurz und »illustrativ«: Wir sehen und hören Mills’ musikalische Bearbeitung von »Metropolis« in einem sehr knappen Exzerpt und bekommen so die Legitimation für die Anwesenheit des Musikers in diesem Beitrag nachgereicht. (Der Sonderaspekt der Rolle, die der Meta-Diskurs filmvermittelnder Filme bei der Filmvermittlung im Museum spielen könnte, kann hier nur angedeutet werden.)

Auch der Künstler Mark Lewis nimmt in seinem Film Cinema Museum (Kanada 2008) an einer »authentischen« (wenn auch wieder nicht-öffentlichen) Führung teil. An seinen geschmeidigen Kamerabewegungen fällt auf, dass er sich nicht sklavisch an die Fersen der Museumsangestellten heftet; vielmehr verhält er sich wie ein eigenständiger Besucher: Grundsätzlich folgt er der Führung, hauptsächlich geht er jedoch seinen eigenen Blickimpulsen nach. Toerkells Handkamera beobachtet das Besucherverhalten anderer, Lewis’ setzt eigenes, um Autonomie bemühtes in Filmbilder um.

Wie eine didaktische Führung aussieht, ist einer Szene aus »Das bewegte Haus – 20 Jahre Filmmuseum Potsdam« von Knut Elstermann (Deutschland 2001) zu entnehmen. In klassischem Dokumentarismus wird vor einem lebensgroßen Schaukasten eine Museumspädagogin gezeigt, die einer Gruppe von 12- bis 13-jährigen Schülern erklärt, wie mit Spezialeffekten eine Verfolgungsjagd mit einem Riesen aufgenommen wurde. In der Sequenz redet ausschließlich die Pädagogin, die die Kinder an Körpergröße um einiges überragt – buchstäblich vertikaler Wissenstransfer.

Zur Metapher der Ausstellungsführung gehört auch ein Vergleich unterschiedlicher Kommentierungsstrategien, des »Wie« der sprachlichen Vermittlung in Filmen über Filmmuseen: Cozarinskys Ansatz ist ein deutlich essayistischer, der sich von Faktenhuberei emanzipieren möchte und dafür andere Manierismen in Kauf nimmt. Zur langen Kamerafahrt durch das Museum raunt im mit institutioneller Unterstützung der porträtierten Einrichtung gedrehten Langfilm eine veritable Schauspielerstimme (Niels Arestrup) poetisierend von englischen Hausgespenstern, von Borges und vom Kampf des Kinos gegen die Vergänglichkeit, untermalt vom musikalischen Veredelungseffekt molliger Tango-Töne. Die Sequenz mit ihrem besonders ausführlichen Off-Kommentar endet schließlich in dem Augenblick, in dem die Kamera vor einem Teil des Caligari-Filmdekors stehen bleibt und auf eine annähernd gleich kadrierte Einstellung eines Archivfilms geschnitten wird, in der Langlois vor dem selben Objekt sitzt. Originalton und Original – Langlois' oft zitierter Auftritt stellt die Frage nach der problematischen Beziehung, die diese aus der Welt der Kunst stammende Begrifflichkeit zur Welt des Films unterhält: »Das war meine Sorge: Auszunutzen, dass die Leute noch lebten. Also erinnerte ich mich, als ich dieses Museum aufbaute, dass Hermann Warm noch lebte, woraufhin ich die Idee hatte, ihm zu sagen: ›Die einzige Lösung ist, den Set von Caligari nachzubauen.‹ Nach meiner Vorstellung sollten die Leute in die Setbauten von Caligari hineingehen können, sollte das Publikum sie betreten können. Auch wenn es sich nur um ein Fragment handelt, ein gefälschtes noch dazu, denn natürlich ist das nicht mehr der Set von Caligari 1919, so ist es doch auch wieder echt, denn schließlich hat es der Konstrukteur des Originalsets nachgebaut. Dies ist ein Ort, an dem man die gesamte Kinogeschichte durchquert, wo man Saal für Saal die Filmgeschichte nachlebt. Schließlich kommt man zum Raum Nummer X, wo die Filme vorgeführt werden. Das ist eine Mischung aus dem Louvre und der Galérie Mazarin. Das ist der Vorteil eines Filmmuseums gegenüber einem Theatermuseum: In einem Theatermuseum wird man nichts anderes zeigen können als einen Stich, der Molière darstellt. Aber niemals wird man dort Molière ›Die gelehrten Frauen‹ spielen sehen. Die Leute gehen da durch und sie spüren etwas. Das wahre Filmmuseum ist, wie Sie wissen, der Kinosaal selbst!«

| [3] | Nach Kardinal Mazarin, dem Nachfolger Richelieus, benannter Ausstellungsbereich im ersten Stock der alten Bibliothèque Nationale; Mazarin erwarb im 17. Jhd. das gesamte Gebäude und ließ es für seine Kunstsammlung umbauen; die Galerie Mazarin ist im Gegensatz zur alten Bibliothèque nationale heute noch in Nutzung. |

Demgegenüber schickt der Kommentar der zügig produzierten Kultur-Reportage über das Potsdamer Filmmuseum die Schlagwörter ins Rennen. Schnell gewinnt man den Eindruck: Die Aufnahmen haben sich nach den Textbausteinen zu richten wie nach einem Drehbuch. Daran ist bemerkenswert: Auch auf der Kommentarebene bestätigt sich die eingangs behauptete strukturelle Nähe zwischen Film und Museum, nur in umgekehrter Inspirationsrichtung: Während sich die filmische Darstellung des Filmmuseums oft an die Praxis der Ausstellungsführung anschmiegt, bemüht sich das Filmmuseum schon in seiner grundsätzlichen Gestaltung um Analogienbildungen zu seinem Gegenstand. So benennt Elstermann in der dritten Dauerausstellung seit Gründung der Einrichtung 1994 die innenarchitektonischen Entsprechungen: Zu Bildern einer Kamera, die in einen engen, abgewinkelten Gang zwischen zwei Vitrinen geschickt wird, sagt er, die Schau sei ein Labyrinth durch 100 Jahre deutscher Filmgeschichte, ein »…verschlungener Weg durch eine dreidimensionale Inszenierung, so etwas wie ein begehbarer Film«. Leiterin Bärbel Dalichow legt darüber hinaus größten Wert darauf, dass der geographische Zusammenhang zu den Babelsberger Studios in Form umfangreicher Konsultationen mit Vertretern aller möglicher Filmgewerke in die Ausstellungsplanung eingeflossen sei.

Vermitteln im Museum

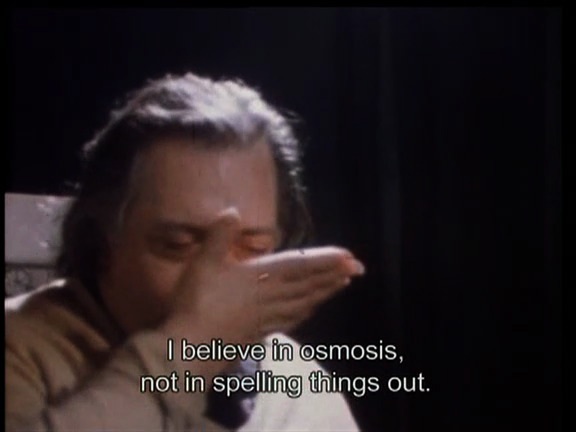

Wie ein Museum seine Sammlungen ausstellt und wie didaktisch die Form der Vermittlung sein sollte – diese Fragen führten im Lauf der Filmmuseumsgeschichte zu dem ein oder anderen Grundlagenstreit. Besonders Langlois’ anti-diaktisches Ausstellungs- und Vermittlungskonzept spaltete die Lager in enthusiastische Anhänger und erbitterte Gegner, wie der Film Le fantôme d'Henri Langlois (Jacques Richard | F 2004) vorführt, indem er den charismatischen Langlois ebenso wie einige andere Stimmen zu Wort kommen lässt.

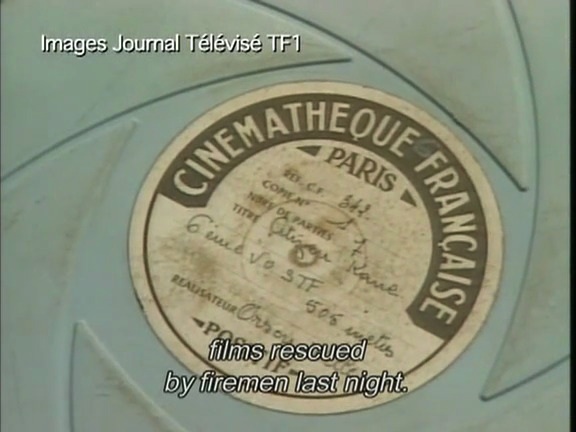

Statt an einer an historischen Fakten orientierten Ausstellung war Langlois daran gelegen, die »Atmosphäre« von Film und Kino zu rekonstruieren. Die Objekte der Sammlung Langlois’ hätten, so beschreibt es der Cutter Hervé de Luze, in einer poetischen Beziehung zueinander gestanden, ihre Anordnung folgte instinktiven (nicht chronologischen) Entscheidungen. Der Zuschauer steht, Langlois zufolge, in einer »osmotischen« Beziehung zu den Ausstellungsobjekten, durch die Wiederherstellung der »Atmosphäre« solle er mit Filmgeschichte »aufgeladen« werden. Für die Ausstellungsarchitektur bedeutete dies konkret den Verzicht auf Vitrinen und Schaukästen, für die Form der Vermittlung den Verzicht auf Schrifttafeln. Zwischen Betrachter und Ausstellungsobjekten sollte es ebenso wenige Barrieren geben, wie zwischen Museum und Kino – denn bei Langlois führte der Gang durch das Museum direkt ins Kino. Der ebenfalls in den Zeugenstand gerufene Langlois-Biograf Glenn Myrent weist nachdrücklich auf die Effekte dieser Ausstellungsform hin: die Verblüffung der Zuschauer, die vielen aufgeworfenen Fragen, die Neugierde auf die Filme. Der Film »Le fantome d’Henri Langlois“ ergreift Partei für Langlois’ phänomenologische Idee von Vermittlung. So lässt er den beinahe empörten Historiker Jean Tulard den Spielverderber mimen: Aus der Sicht des bürokratischen Bewahrers argumentiert dieser, die Kleider von Marilyn Monroe gehörten vor Motten geschützt. Durch bewahrerische, wie durch durch didaktische Argumente gestützt, erfährt die umstrittene Ausstellung nach Langlois’ Tod eine schrittweise Modifikation, bis sie 1997 nach zahlreichen politischen Auseinandersetzungen und dem Brand des Palais de Chaillot umziehen muss.

|

|

|

|

|

|

Zwei Pole des um die Ausstellung und Vermittlung geführten Disputs miteinander zu vereinigen, mit dem Ziel scheint Dominique Paini anzutreten, in den 1990er Jahren Leiter (»directeur«) der Cinémathèque Française. Im Film Mémoire retrouvée (Jacques Meny | F 1996) hebt Paini ähnlich wie Langlois die Bedeutung der Filme hervor, gleichzeitig beugt er sich der Forderung nach mehr Didaktik. Diese sucht er durch eine Anordnung der Ausstellungsobjekte zu realisieren, die ästhetischen Kriterien folgt:

»Das Filmmuseum umfasst für Henri Langlois die gesamte Arbeit, die darin besteht, die Filme und die mit ihnen zusammenhängenden Dokumente zueinander in Beziehung zu setzen, um die Filmkunst historisch zu verstehen. Aber das wahre Filmkunstmuseum ist für Langlois und auch für mich die Montage, die durch das Zusammenstellen der Filmprogramme entsteht. Damit, dass man in relativ begrenzter Zeit einen Film von Philippe Garrel und einen Film von Murnau sehen kann und an ein und demselben Abend miteinander vergleichen kann, damit fängt für mich das Filmmuseum an – so wie man zum Beispiel neben ein Bild von Picasso ein afrikanisches Kunstwerk hängen kann, um eine sehr banale Ausstellungspraxis aus dem 20. Jahrhundert zu nennen. Mein Museumskonzept, auch das Außerfilmische, das Nichtfilmische – die Plakate, die Gegenstände, die Kameras mit einzubeziehen –, dieses Konzept ist aus meiner Sicht Teil eines didaktischen, eines pädagogischen Projekts, eines Lehrprojekts, in dem ich die Dinge zeige, um zu sagen: So hat der Film seine Figuren, seine Formen erfunden und man kann die spezifischen Formen, die er erfunden hat, durchaus nachvollziehen, denn die Plakate, die Gegenstände, sogar die Kameras waren gewissermaßen Widerspiegelungen dieser ganzen speziellen Formen und Figuren, die man erfunden hat. Diese Formen und Figuren sind nicht ohne intellektuelle Anstrengung und bildliche Vorstellungskraft zustande gekommen. Das heißt für mich, ich muss all diese Gegenstände, all diese Plakate, all diese stehenden Bilder so anordnen, dass sie in einer pädagogischen Demonstration zum Werk selbst führen, zu dem, was dann im Kinosaal einzig und allein zu entdecken oder zu betrachten ist – zum Film. Alles muss zum Film hinführen.«

Ausstellungspolitik

Politische Zusammenhänge

| [4] | Allerdings: Auch für die Einrichtung des Filmmuseums beginnen sich monothematische Konzepte durchzusetzen, in zeitlich befristeten Sonderausstellungen verwirklicht. |

Das Museum ist ein Ort der vergegenständlichten Geschichtsschreibung, der konkreten Scheidung von Wichtigem und Unwichtigem in Bezug auf die Vergangenheit. Als Ergebnis von Meinungsbildungsprozessen zwischen einer Vielzahl von Menschen spiegelt es klarer als z.B. das filmgeschichtliche Fachbuch eines singulären Autoren gesellschaftliche Verhältnisse wider. Doch ist mit dem Übersichtsansatz [4] auch ein Dilemma verbunden: Oft wird die Darstellung einer Auffassungsvielfalt als sehr schwierig beschrieben, sie ginge allzu schnell auf Kosten der Definitionsschärfe und -tiefe von Einzelpositionen. Doch selbst in den reichen Regionen bleibt der Ansatz »pro Position ein Museum« reine Utopie. Beschränkte Ressourcen führen zum Wettstreit um Aufmerksamkeit und lassen auch die Auseinandersetzungen um die »richtige« Art, Film auszustellen, zur Arena für politisches Handeln werden. Nirgendwo wird das so deutlich wie dort, wo zwei vergleichbare Häuser in großer räumlicher Nähe und aufgrund spezifischer Kontextbedingungen in unmittelbarer Konkurrenz zueinander stehen: bei den Filmmuseen in Berlin und Potsdam; über beiden hing lange Zeit das Damoklesschwert der Schließung der einen zugunsten der anderen Einrichtung, weil die wiedervereinigungsbedingt knappen öffentlichen Kassen beider benachbarter Bundesländer meinten, sich keine zwei Museen leisten zu können. Die Opposition beider Institute dient der bereits erwähnten ORB-Produktion Das bewegte Haus – 20 Jahre Filmmuseum Potsdam von Knut Elstermann (Deutschland 2001) als Grundriss für eine (leicht parteiische) Kontrastdramaturgie. Ein allwissender Kommentar betont die Gegensätzlichkeiten und die Bildideen folgen ihnen darin: Direktorin vs. Direktor, Alt vs. Neu, Traditionell vs. Modern, Provinz vs. Metropole, festes Objekt vs. laufendes Bild, Übersichtlich vs. Überbordend usw.

|

|

Das Beispiel zeigt aber auch eine Bedingung für Koexistenz auf: die trennscharfe Abgrenzung. Letztlich geht es darum, die Entscheidungen auf der politischen Ebene (im Wesentlichen: Haushaltsbeschlüsse) dahingehend zu beeinflussen, dass beide museologischen Ansätze als miteinander unvereinbar und gleichzeitig als jeweils unverzichtbar begriffen werden.

Zur so genannten »Langlois-Affäre« ist reichlich geschrieben worden: über die Absetzung des Künstler-Direktoren Langlois durch den Schriftsteller-Minister Malraux; über den organisierten Protest der französischen Filmschaffenden, vorneweg François Truffaut, obwohl der mitten in den Dreharbeiten zu seinem Film Baisers volés (Geraubte Küsse) steckte; über die rasch mobilisierte internationale Cineasten-Solidarität; über die zeitliche Nähe der Ereignisse zu den Unruhen im Mai 1968 usw. Im Bonus-Material der französischen DVD-Ausgabe von Baisers volés (erschienen bei MK 2) findet sich aufschlussreiches Archivmaterial aus diesen Tagen. Mit Bernard Eisenschitz spricht ein doppelt Beteiligter einen Kommentar über die unter dem prosaischen Titel L'affaire Langlois zusammengefassten Originalaufnahmen. Eisenschitz war bei den Februar-Protesten vor der Cinémathèque Française nicht nur persönlich vor Ort, er hat die Aufnahmen auch selbst gedreht, gemeinsam mit Nestor Almendros, einem der wichtigsten Kameramänner (nicht nur) der Nouvelle Vague. Kontrastreiches Schwarz-Weiß zeigt eine große Menschenmenge nach Anbruch der Dunkelheit auf der Straße vor einem Gebäude; einzelne verschaffen sich mit nicht ganz legalen Mitteln Zutritt. Die Kamera beobachtet aber weiter das Geschehen auf der Straße; mit aufmontierter Beleuchtung drängt sie sich durch die Massen und allerlei cineastische Prominenz rückt in ihren Lichtkegel. Auch nicht-französische Filmschaffende wie z.B. Nicholas Ray sind zu erkennen.

Eisenschitzs kenntnisreicher Kommentar zu den Februar-Protesten ist im Stile einer nüchternen Radio-Chronik gehalten. Der sachliche Ton steht in Kontrast zu den wimmelnden Bildern und weist auf den deutlichen zeitlichen Abstand von fast vierzig Jahren hin, aus dem heraus der französische Filmhistoriker die Vorgänge schildert. Zum anschließenden Block von Bildern, die einige Monate später aus Anlass der Rückkehr Langlois‘ in die Cinémathèque und deren Wiedereröffnung gedreht wurden, nimmt Eisenschitz dann Einordnungen vor: Die französische Filmwirtschaft habe mit einer Stimme gesprochen und das Schisma zwischen Jung und Alt überwunden. Er kann seine Bewertung ausführlich darlegen, denn eine ungeschnittene Sequenz lässt ihm die Zeit dazu: In einem weiteren der erstaunlich zahlreichen gefilmten Gänge des Henri Langlois verfolgt die Kamera den frisch wieder eingesetzten Leiter der Cinémathèque über einen leeren, langen Flur, um mit ihm in einen überfüllten Kinosaal abzubiegen. Langlois geht bis zur Leinwand vor und man sieht ihn zu einer seiner berüchtigten Einführungsreden anheben (der Originalton der Aufnahmen ist verloren gegangen). Zur Wiedereröffnung wird Chaplins The Circus vorgeführt, was nicht nur im Französischen als Langlois’ abschließender Kommentar gelesen werden kann: Was sollte der ganze Zirkus eigentlich?!

Der Vorspann von Baisers volés selbst wird mit seinem direkten Bezug auf die Ereignisse zum ganz besonderen Dokument der Parteinahme und a posteriori zu einer Art Denkmal erfolgreichen Widerstands: Die Kamera schwenkt von einer befahrenen Straße über eine Gebäudeecke des Palais Chaillot auf die berühmte Treppe zu, die zum Kinobereich der Cinémathèque hinabführte; es wird die Treppe heruntergezoomt, bis man ein handbemaltes Schild hinter der Vergitterung der Eingangstür entziffern kann: »Relâche« (sinngemäß »vorübergehend geschlossen«); noch im Schwenk auf die Treppe setzt Truffaut eine persönliche Widmung in eigener Schrift auf das Bild.

Handschrift, Signatur – Schlüsselbegriffe der Autorentheorie…

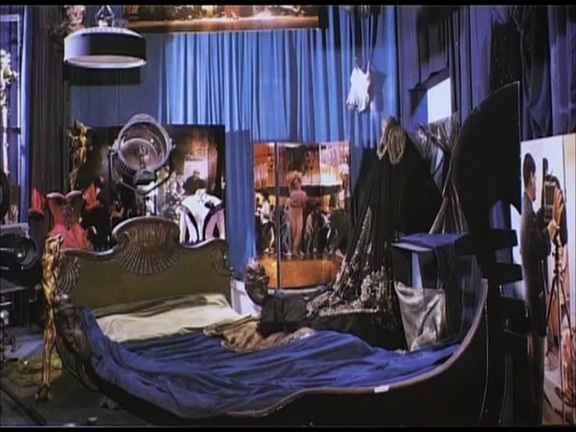

Doch der Konflikt um die Cinémathèque Française war mit der Wiedereinsetzung Langlois’ keineswegs ausgestanden. In seinem Film Faire Part – Musée Henri Langlois, gedreht am 8. Juli 1997, kurz bevor ein Großfeuer im Palais Chaillot ausbrach, das die Cinémathèque letztlich zum Umzug zwang, schildert Jean Rouch in einer weiteren dieser filmischen Exklusiv-Führungen durch die Ausstellung seine Sicht der Dinge: »[W]enn Du Dich hier umdrehst, dann siehst Du, daß dort ein anderes Museum beginnt, aber leider fehlen die wunderbaren Sachen, die Langlois hier ausgestellt hatte. Wenn Du willst, können wir hier stehen bleiben und die Fotos von diesem fabelhaften Dekor betrachten, das leider vollständig verschwunden ist. Zu diesem Dekor gehörte zum Beispiel das Bett von Yul Brynner, das Gondel-Bett aus dem Film Once more with Feeling von Stanley Donen. […] Und hier gab es eine riesige Fläche, die dem neuen und militanten Kino gewidmet war, das ging von Simoh pas de chance über Die Stunde der Hochöfen und Loin du Vietnam, Black Panthers bis zu Tout va bien usw. Langlois hielt sehr viel von dieser Bewegung.« An dieser Stelle nimmt Faire Part einen Vergleich vor zwischen zwei aus verschiedenen Zeiten stammenden Photos desselben Ausstellungsraums und tatsächlich können wir feststellen, dass u.a. Plakate explizit politischer Filme entfernt worden sind. Rouch, zwischen 1986 und 1991 selbst Präsident der Cinémathèque, fügt noch hinzu: »Das war also eine Reihe von Kämpfen. Für mich war Langlois derjenige, ›der den Skandal herbeibringt‹, und was damals passierte, war außerordentlich. Und wenn ich jetzt sehe, was heute geschieht, dann kann ich nicht umhin, diesen Film Faire-Part (Traueranzeige) zu nennen, denn all dies wird verschwinden, um einem ›Museum des Nationalerbes‹ Platz zu machen. […]. Zu unseren Lebzeiten erleben wir, wie ein außerordentliches Museum zu Grabe getragen wird, das von Henri Langlois konzipiert wurde.« Im Zusammenhang dieser Worte wirkt die spärliche Beleuchtung der Ausstellung weniger wie die Nachbildung einer Kinosaal-Atmosphäre, sondern eher wie die symbolistische Umsetzung von Rouchs Abgesang als Lichtstimmung: halb Konspiration, halb Götterdämmerung…

Auch ein Interview mit Dominique Paini aus La mémoire retrouvée (Jacques Meny, F 1996), in dem der damalige Leiter des Museums vor grell monochromen Museumsfluchten eine Kompromisslinie zwischen Langlois und moderneren didaktischen Ansätzen zu definieren versucht, belegt die Virulenz der Kontroverse. Im Grunde bestätigen alle uns zur Verfügung stehenden Beiträge zum Filmmuseum, dass der Aufbau und Betrieb einer solchen Einrichtung immer ein Politikum bleibt: Konzeptionelle Streitigkeiten gehen der Entstehung der Filmarchivbewegung voraus und kommen erneut zum Vorschein, als sich die nationalen Initiativen international zu organisieren beginnen. Die oft behandelten und doch mysteriös bleibenden Auswirkungen der Nazi-Okkupation von Paris auf die Filmsammlung der Cinémathèque stellen ein Sonderkapitel dar. [5] Auch Jahrzehnte nach Langlois’ Tod lebt die Grundsatzdebatte über die Cinémathèque Française fort. Das sagt einerseits viel über die Last des Langlois’schen Erbes. Andererseits zeugt es aber auch von einer notwendigen Verallgemeinerung der Auseinandersetzungen. Tatsächlich sollte die Tauglichkeit von Museums- und Vermittlungskonzepten nicht allein von einer einzelnen Person abhängen.

| [5] | Zum zwiespältigen Verhältnis zwischen Langlois und dem FIAF-Gründungsmitglied und Vorsitzenden des Reichsfilmarchivs Frank Hensel vgl. Rolf Aurich: Cineast, Sammler, Nationalsozialist. Der Funktionär Frank Hensel und das Reichsfilmarchiv, in: Film-Dienst Nr. 15 (2001; engl. Übersetzung in: Journal of Film Preservation Nr. 64 (4/2002), S. 16-21); derselbe Autor zum Reichsfilmarchiv: Kurvenreiche Geschichte: vor 75 Jahren wurde das »Reichsfilmarchiv« gegründet, in: Film-Dienst Nr. 8 (2009), S. 15 - 17; s. auch: Film als politischer Zeuge. Zur Geschichte des einstigen deutschen Reichsfilmarchivs, in: Neue Zürcher Zeitung, 20.6.2009 |

Film ausstellen im Kino

Das Programmieren von Filmen ist – so ließe sich allgemein formulieren – die »Ausstellungspraxis« des Kinos. Ein Filmmuseum kann das Kino als ausschließlichen Ort der Filmausstellung begreifen. Diese Ausstellungspraxis hat beispielsweise im Filmmuseum in München sowie im Österreichischen Filmmuseum in Wien eine lange Tradition. Dass zur dieser Praxis des Filmeausstellens auch die Reflexion über das Kino als Ausstellungsraum sowie über die Rezeptionsbedingungen in diesem Raum gehören, wird dabei häufig unterschlagen oder als selbstverständlich angesehen.

Peter Kubelka, Avantgardefilmer und Mitbegründer des Österreichischen Filmmuseums, beschäftigte sich mit der Einrichtung eines Kinosaals, in dem optimale Bedingungen zur Filmwahrnehmung herrschen sollten. In der Sendung Apropos Film des ORF (Ausstrahlung: 13.10.1970) führt Peter Kubelka sein erstes »Unsichtbares Kino« vor, das 1970 in New York eröffnet wurde. Schwarze Holzbänke statt »arschgerechte« Polstersessel, mit schwarzen Trennwänden versehen, sollten ein konzentriertes Sehen und Hören ermöglichen. Der Filmemacher brauche, so Kubelka, den Gesichtssinn (Auge und Ohr) des Zuschauers, nicht aber seinen Tastsinn, weshalb es in den Seitenwänden Aussparungen gibt, sodass der Zuschauer seinen Nachbarn spüren (und anfassen) kann: »Der Tastsinn erhält die Gemeinschaft, so wie früher.« Ein Beitrag wie dieser wäre heutzutage im Fernsehen nicht mehr denkbar: Kubelka und Mekas, die so sprechen, wie es ihnen in den Sinn kommt, ab und zu eine Regieanweisung von Kubelka (»Jetzt müsst ihr es aber mit Licht drehen!«), Sprachverwirrung (englisch-deutsch): Free-Style.

|

|

|

Langlois' vorrangige Leidenschaft sei das Programmieren der Filme gewesen, wie Jean-Michel Arnold (CNRS Images / Média) im Film Le fantome d’Henri Langlois versichert. Seit 1948 hatte die Cinémathèque Française in der Avenue de Messine ihren ersten festen Sitz mit Museum und einem kleinen Kino. Täglich wurden in drei Programmschienen Filme projiziert, die Langlois ausgewählt und persönlich eingeführt hat. Der große Erfolg der Cinémathèque rührte in dieser Zeit, so der Regisseur Jean-Charles Tacchella, vor allem vom Zeigen der Filme her. Auch die Programmierungspraxis Langlois’ sei für den Erfolg der Cinémathèque nicht zu unterschätzen gewesen: Er hat die Filme thematisch gruppiert, wobei die erste Reihe »100 Meisterwerke der internationalen Filmgeschichte« geheißen hätte. Wenn man einen Film gesehen habe, so Tacchella, dann hätte man auch die anderen 99 sehen wollen! Diese begeisterte Stimmung hat Tacchella in seinem Spielfiilm Travelling avant (F 1987) in Szene gesetzt, aus dem in Le fantome d’Henri Langlois ein Ausschnitt zu sehen ist. Der Filmausschnitt zeigt ein volles Museumsfoyer und einen jungen Mann, der sich beim Kartenabreißer erkundigt, ob Langlois etwas über Griffith erzählen wird.

Die Bedeutung dieser Ausstellungspraxis des Filmezeigens für die französische Cinéphilie und die Generation der Nouvelle Vague vermittelt Jacques Richards Film durch fotografisches und filmisches Archivmaterial, das ein Interview mit dem jungen François Truffaut enthält, der erzählt, unter welchen Bedingungen die Vorführungen in dem damals nur 80 Plätze fassenden Kinosaal der Cinémathèque stattgefunden haben. Die besten Plätze seien immer noch auf dem Fußboden gewesen.

Außerdem gibt es ein aktuelles Interview mit Claude Chabrol (wie immer in einem Café) zu sehen, der aus heutiger Sicht an Truffauts Aussagen anschließt: Das Kino in der Avenue de Messine sei nach und nach zu klein geworden, sodass Langlois zusätzlich auf das Treppenhaus als Ort der Projektion auswich. Chabrols Anekdote will es, dass an einem Abend Fritz Langs »M« in der Cinémathèque gezeigt wurde; und weil er den Film gut kannte, wechselte er zu einem anderen Film aus der Weimarer Republik: »Tagebuch einer Verlorenen« (G.W. Pabst, D 1929). »Das erste Multiplex!«, schließt Chabrol.

|

|

|

|

Vermitteln im Kino

Filme zu programmieren ist die Ausstellungspraxis des Kinos und gleichzeitig auch eine Form der Vermittlung. Über das Programmieren und Zeigen von Filmen hinaus gibt es eine Vielzahl von möglichen Vermittlungspraktiken im Kino – sei es eine Einführung oder Lecture, ein Filmgespräch oder eine Performance im Kino.

|

|

|

|

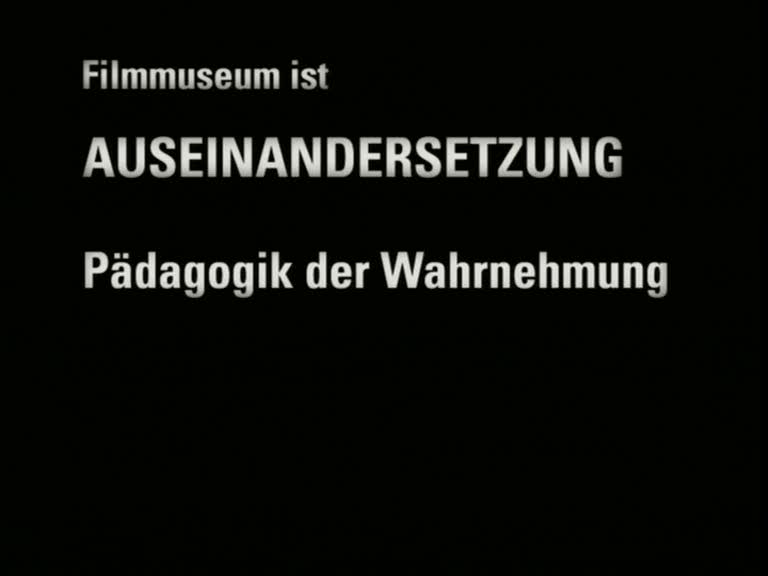

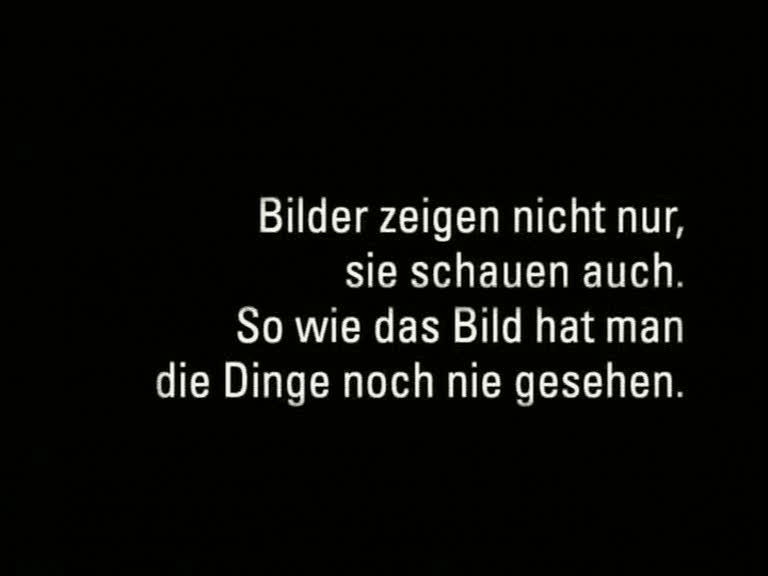

Im Foyer des Österreichischen Filmmuseums findet sich ein von Alexander Horwath erstellter stummer Loop [6] aus Filmstills und Zitaten, die reflektieren, was ein »Filmmuseum ist«. Der Loop, dessen Schrifttafeln an den Titel der Archivkunstfilme Film ist von Gustav Deutsch denken lässt [7], ist ein Manifest für das Filmmuseum. Als Laufbild organisiert, stellt der Loop die Vermittlungspraxis des Österreichischen Filmmuseums aus und ist selbst Bestandteil derselben.

Dass in den Schrifttafeln des Loops die »AUSEINANDERSETZUNG« groß geschrieben ist, lässt sich hier wörtlich verstehen. Die Wahl der Filmbilder, die mit dem Begriff »Pädagogik der Wahrnehmung« in Verbindung gebracht werden, führt dabei einerseits zum Filmemacher Harun Farocki, der seit über 40 Jahren an der Erforschung der Bilder in Filmen und Texten arbeitet. Als stummer Verweis darauf, dass die Filmgeschichte verschiedene »Schulen des Sehens« und damit auch veränderte Haltungen zur Wirklichkeit hervorgebracht hat, lässt sich das Still aus Rossellinis Germania anno zero (I 1948) begreifen.

|

|

|

|

Dass die AUSEINANDERSETZUNG mit Film und Kino nicht im Kino aufhört, zeigt sich an der Geste, mit der die Vermittlung bis ins Foyer des Filmmuseums hinein verlängert wird. Ich stelle mir vor: Eine ahnungslose Touristin betritt dieses Foyer durch den Haupteingang. Statt eines Kassenhäuschens, findet sie das aktuelle Filmprogramm und noch einige andere aus den vergangenen Monaten. Aus einer Vitrine blicken ihr die Buch- und DVD-Publikationen des Filmmuseums entgegen, von den Wänden die von Rodtschenko gestalteten Dziga Vertov-Plakate. Über dem Eingang des Kinos liest sie »UNSICHTBARES KINO 3«. In einer Wand entdeckt sie den Monitor, auf dem der Filmmuseums-Loop läuft, sie schaut drei Minuten zu. Ich versuche mir vorzustellen, welches Bild vom Museum sich im Kopf dieser Touristin zusammensetzt.

| [6] | Die Wiederholung ist selbst schon eine vermittelnde Geste. |

| [7] | Siehe auch Manuel Zahns Text »Filmvermittlung ist?«. |

Wie im Kino des Österreichischen Filmmuseums Vermittlung stattfindet, zeigt die in Realzeit gefilmte und auf DVD veröffentlichte Lecture – man könnte auch sagen die Life-Performance – von Peter Kubelka Film als Ereignis, Film als Sprache, Denken als Film. Stattgefunden hat dieses Ereignis am 10. November 2002 im »UNSICHTBAREN KINO 3«, dessen Innenarchitektur sich besonders durch seine programmatische Schwärze auszeichnet.

Ein Beispiel aus dieser Performance: Nach der Projektion seines einminütigem Werbefilms „Schwechater“ von 1958, bestellt sich Kubelka die Filmkopie aus dem Vorführ- in den Zuschauerraum, um mit dem Publikum das Material seines Films zu studieren und dabei die Grundlagen des Kinos zu erforschen. Der Film wird abgerollt und durch die Reihen gereicht, seine Zeitlichkeit dadurch unmittelbar physisch erfahrbar.

|

|

|

|

Soweit, wie die Rolle reicht, kann jeder das Material anfassen und schauen; für die weiter hinten sitzenden Zuschauer wird der Filmstreifen ins Licht des nun eingeschalteten Projektors in Richtung der hell erleuchteten Leinwand gehalten. Die Projektion wird in den Kinosaal verlegt, der Film zum haptischen Ereignis, das in der Tradition des »Expanded Cinema« steht [8]. Mit dieser Demonstration will Kubelka den »unwiderlegbaren Beweis« dafür liefern, dass sich im Kino auf der Leinwand nie etwas bewegt: »Auf der Leinwand sehen wir nur statische Lichterscheinungen – Bilder.«

| [8] | Etwas Ähnliches hatte Kubelka bereits 1957 mit seinem Film Adebar gemacht, den er nach der Projektion mit angeblich rostigen Nägeln an Holzpflöcke schlug, damit ihn die Zuschauer Kader für Kader studieren konnten. Vgl. Hans Scheugl/Ernst Schmidt jr.: Eine Subgeschichte des Films. Lexikon des Avantgarde-, Experimental- und Undergroundfilms, 1. Bd. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974. S. 353-259: 255 (Eintrag: Expanded Cinema). |

Sammeln als Kunst

Dass das Sammeln selbst Kunst sein kann, bildet sich in und mit Filmen ab, etwa indem der Sammler als Künstler vorgestellt oder die Geste des Sammelns künstlerisch gewendet wird, wie dies häufig bei der Arbeit mit Found Footage der Fall ist. Solche Filme erklären den Umgang mit dem Material, das Finden, Sammeln und (Neu-) Arrangieren von Bildern zum künstlerischen Akt. Darüber hinaus gibt es Filme, die – wie bereits am Beispiel von Mark Lewis beschrieben – den Gang ins Museum als künstlerische Aneignung des Raums und der darin versammelten Objekte ins Bild setzen.

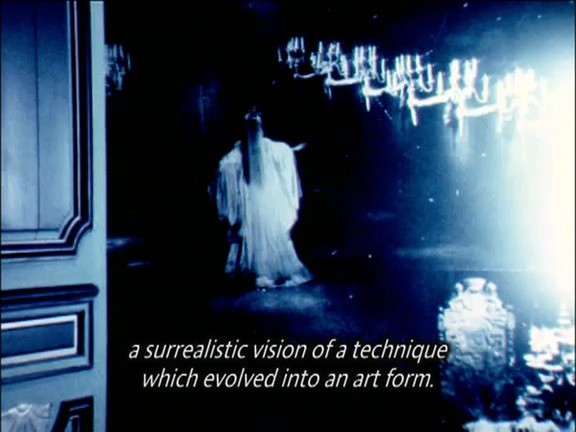

Jacques Richards Fotofilm Le Musée du Cinéma Henri Langlois du Palais de Chaillot (F 1997) würdigt rückblickend das Museum als Kunstwerk und Langlois als »Poète de la septième art«. Ein im künstlerischen Sinne geführtes Museum entstehe nicht nach den Plänen eines Architekten; es wachse täglich, so Langlois, wie ein Baum. Die Arbeit daran geschehe in Unordnung – eine Unordnung, die zum Leben gehört. Auf einen von Alain Delon gesprochenen Off-Kommentar abgestimmt sind in Richards Film Fotografien aus der Ausstellung zu sehen, die häufig einem illustrativen Impuls folgen: Wenn Langlois’ Arbeitsweise aus dem Off als surrealistisch charakterisiert wird, zeigt der Film ein Ausstellungsexponat aus Cocteaus La belle et la bête. Spricht der Off-Kommentar Langlois’ Tod an, ist ein Bild des Totenkopfs aus Hitchcocks Psycho zu sehen (Lieblingsobjekt beinahe aller Filme über die Cinémathèque).

|

|

Ich betrachte diesen Film als »Cinétract« (einen Flugblattfilm), der eine klare Forderung ausspricht: Das Museum, das Kunst ist, muss wiederhergestellt werden – und zwar nach den Plänen, die Langlois hinterlassen hat! Dazu zeigt Richard den Ausstellungsbereich, der sich dem neuen militanten Kino widmete (Tout va bien, Black Panthers, Loin du Vietnam). Von diesem Teil der Ausstellung wissen wir spätestens seit der Filmsichtung von Faire Part – Musée Henri Langlois (Jean Rouch | F 1997), dass er in den 1990er Jahren nicht mehr existierte.

|

|

Agnès Vardas Kurzfilm T’as des beaux escaliers, tu sais (F 1986) ist eine Hommage an die Cinémathèque Française anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens – und an die schönen Treppen des Palais de Chaillot, die auch im Vorspann von Truffauts Baisers Volés zu sehen sind. Vardas Found-Footage-Film, ihre Montage aus vorgefundenem und inszeniertem Material, geht das Sammeln von der filmischen Seite an und zeigt im selben Atemzug, was das ist, eine Cinémathèque: eine Filmsammlung, ein Kino, ein sozialer Ort. Eine filmische Hommage an einen filmischen Ort – getarnt als Werbefilm: »Rendez-vous à la Cinémathèque!«

Man könnte meinen, Ute Aurands Film Filmmuseum Berlin – Aufbau August-September 2000 (D 2000) dokumentiere, wie der nüchterne Titel angibt, den Ausstellungsaufbau im Filmmuseum am Potsdamer Platz in Berlin. In 16mm-Bolex-Ästhetik im Stil von Jonas Mekas oder Marie Menken gedreht, leistet der Film jedoch um Vieles mehr: Als Akt subjektiver Raumaneignung ist er seinem Zuschauer poetische Blickführung, nicht didaktische Ausstellungsführung. Als Dokument stellt er aus, was heute hinter geschlossenen Fassaden, Spiegeln, Glasvitrinen und anderen Einbauten im Verborgenen liegt: die Textur der Räume und die Handarbeit, die nötig ist, um diese Räume entstehen zu lassen. Ute Aurand zeigt dies jedoch nicht, ohne die Körperlichkeit des Filmens, die sich bei der Arbeit mit 16mm beinahe unweigerlich einstellt, spürbar werden zu lassen.

|

|

|

Ein Lieblingsmotiv aus Aurands Film: Die Großaufnahme von Louise Brooks’ Gesicht auf einer von hinten beleuchtenden Litfasssäule lässt den Mann davor klein aussehen. Die letzten Falten werden geglättet. Erst nur eine winzig kleine Hand in Louises Gesicht, dann der ganze Mann! Größenverhältnisse – so anschaulich kann Kino vermittelt sein.

|

|