Filmvermittelnde Experimentalfilme

Ein physisches Kino

Sehr weit gefragt: Beschreibt der Vermittlungsbegriff etwas an Ihren Filmen?

In meinen Texten oder Interviews definiere ich mein Kino immer als eine Form von Metakino. Insofern hätte ich prinzipiell keine Schwierigkeiten damit, die Filme im Kontext des hypothetischen Genres des Filmvermittelnden Films wiederzufinden. Das ist allerdings kein primäres Interesse von mir; primär geht es mir um Formen von Kunst.

In Wien begegnet man im Found-Footage-Bereich drei sehr verschiedenen Positionen: Martin Arnold, Gustav Deutsch und Peter Tscherkassky. Worin besteht denn der spezifische Begriff von Vermittlung, der da jeweils drinsteckt? Bei Gustav Deutsch ist dies häufig sehr explizit: »Schule des Sehens« heißt ein Film im Untertitel und dann gibt es oft eine offen gestaltete Taxonomie. Bei Martin Arnold dagegen ist es ein anderer Begriff von Kino. Mit bestimmten Formaten zu arbeiten, wie Sie es in der Cinemascope-Trilogie gemacht haben, darin teilt sich noch einmal ein anderer Kinobegriff mit. »L'arrivée« beispielsweise ist ja auch eine Erzählung über das Frühe Kino; es handelt sich zwar nicht um eine Lumière-Einstellung, aber die Lumière-Einstellung ist in gewisser Weise mit enthalten. In der Mitte des Films gibt es eine Art »Materialgewitter«, und danach erscheint Catherine Deneuve. Von Lumière zum Erzählkino – darin scheint mir eine bestimmte Form von Verdichtung zu liegen. Man könnte sagen, ein Aspekt von Vermittlung ist die Komprimierung – dass man etwas sehr Dichtes herstellt.

[L'Arrivée]

In meiner Arbeit erachte ich den Materialaspekt als den zentralen Aspekt. Ich habe heute wieder eine Email von Leuten bekommen, die meine Filme ins Netz stellen und vermitteln wollen. Abgesehen davon musste ich meine Filme jüngst auf Youtube entdecken, was mich sehr unglücklich gemacht hat. Ich merke dann, dass meine Message scheinbar immer noch nicht richtig rübergekommen ist – ich finde es einfach sehr verblüffend, dass die Leute diesen fundamentalen Unterschied nicht begreifen zwischen dem, was sich hier im Kino mit einer ganz spezifischen Materialität ereignet und dem, was davon im Netz übrigbleibt, wenn überhaupt irgendetwas übrig bleibt. Und genau dort setze ich an und benutze meine Filme fast wie ein Vehikel, mit dem diese Metabotschaft mittransportiert werden soll, dass eine bestimmte Form von Qualität – das meine ich jetzt gar nicht hierarchisch, nicht vertikal, sondern horizontal – möglich ist, die in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein wird und wo heute schon an der Vernichtung gearbeitet wird. Wenn die Sachen auf Youtube zu sehen sind, wo nur jeder zweite Frame kommt, dann ist das natürlich bei Filmen, bei denen die Differenz zwischen den einzelnen Kadern das zentrale Konstruktionsprinzip darstellen, völlig absurd. Ich habe zufällig den Viennale-Trailer von 1999, Get ready, hier, der absichtlich sehr primitiv und einfach gebaut ist. Er besteht aus einer sehr einfachen, alternierenden ABABAB-Struktur zwischen den Kadern. Ich verschränke zwei verschiedene Einstellungen miteinander: Da gibt es ein Auto, das um eine Kurve fährt, das ich gespiegelt habe – Positiv und Negativ – und daraus entsteht eine bestimmte Bewegung. Als ich 1999 an die Kunsthochschule komme, sagt ein Kollege zu mir: »Ich habe deinen Film Get ready im Internet gesehen«. Der Film wurde von der Viennale ins Netz gestellt. Ich wurde neugierig, damals hatte ich überhaupt keinen Umgang mit diesem Medium, schau mir das also an und plötzlich sehe ich, wie ein Auto von links nach rechts fährt, weil einfach jeder zweite Kader gefehlt hat. Natürlich verbessert sich die Technologie, aber trotzdem ist eine bestimmte Form von sinnlicher Qualität, was ich immer ›physisches Kino‹ nenne, da nicht mehr möglich.

Noch zum Computer: Heute Vormittag ist in Österreich die Regierung zerbrochen. Da gehe ich dann auf die ORF-Homepage. Ich sitze in diesem Raum und es ist Licht um mich herum, die Kaffeetasse steht neben dem Computer, weil es Vormittag ist, und ich hole mir schnell mal eben die Informationen, die da sind, so wie ich in einem Lexikon nachschlage. Aber das hat doch überhaupt nichts mit dem Erlebnis zu tun, das ich im Kino habe. Nichts! Das ist einfach ein Nachlesen der Fakten und der politischen Reaktionen darauf – was mich total interessiert, ich will wirklich wissen, was der Peter Filzmaier, ein Politologe, dazu zu sagen hat. Der Computer ist ein ideales Medium, das wirklich neu ist und Möglichkeiten eröffnet, die ich früher nie hatte. Aber ich arbeite mit dem Material, und der Begriff des Physischen spielt eine sehr große Rolle bei mir: ich will eine physische Reaktion auslösen mit dem Kino und seiner Apparatur, das dieser Dinosaurier da oben, der Projektor, vor 100 Jahren möglich gemacht hat. Genau dafür arbeite ich und für nichts anderes. Das hat eine Qualität, die das Internet nicht hat.

Ich bezeichne gern das Kino als ein terroristisches Medium, weil es zu einer bestimmten Uhrzeit fordert, dass eine Gruppe von Menschen, die ihren Tag zum Teil drumherum organisieren müssen, sich an einem Ort einfindet und in diesen Raum hineingeht, und dann wird die Tür zugemacht und man einigt sich darauf, dass man sich das jetzt anschaut. Das sind Aspekte, die auch eine Qualität beinhalten, weil ich so einem Produkt eine ganz andere Wertigkeit zubillige als irgendetwas, was ich auf Knopfdruck jederzeit im Netz abrufen kann und wo die ganzen Umwelteinflüsse noch dableiben. Deswegen funktioniert ja Film auch nicht wirklich im White Cube, weil einfach dieser terroristische Aspekt – die Formulierung ist natürlich überzogen, aber ich denke, es ist klar, was ich damit meine – dort nicht funktioniert: Dort habe ich die Gruppe nicht beisammen. Da denken viele Leute drüber nach, wie man das verbessern könnte... Eine andere Email kam gestern, in der sie mich fragen, ob ein Film, der in der Generali Foundation als Loop laufen soll – als Film eben – wirklich 18 Minuten lang ist, weil ihr Teller nur 15 Minuten hat. Das sind Limitierungen, mit denen man plötzlich zu tun hat, die man vom Kino überhaupt nicht kennt.

Es wird natürlich gerade aus kuratorischer Perspektive oft andersherum dargestellt: dass der »terrorisierende« Akt wegfällt, wird als Befreiung beschrieben. Die emanzipatorische Rhetorik...

Ich gehe mit einem bestimmten Zeitbudget in ein Museum hinein – zwei bis zweieinhalb Stunden – und in diesen Rahmen passt es nicht hinein, dass ich mir einen viertelstündigen Film in Ruhe von vorn bis hinten anschaue. Ende der Durchsage – das ist einfach so. Und natürlich könnte es Lösungsansätze dafür geben, aber die sind sehr schwer zu finden, und das bedeutet schon, dass es von der Natur dieser Institution Museum her nicht wirklich vorgesehen ist, dass solche Formen dort vermittelt werden. In der Tate Modern in London laufen – das ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber ich füge das als eine Art Fußnote an, um einem gewissen Ärger zum Ausdruck zu bringen – Jean Vigos À propos de Nice und Moholy-Nagys Lichtspiele – beide in einer DVD-Projektion, noch dazu einer schlechten, in einem Raum, wo Tageslicht ist, in einem Durchgangszimmer. Man hat nicht einmal einen eigenen Raum, in dem man sich das anschauen kann. Und sie laufen beide mit 25 Bildern pro Sekunde, es wurde kein Step-Printing gemacht, was natürlich vor allem bei À propos de Nice eine Katastrophe ist, weil die Leute plötzlich herumzappeln. Meine Arbeit hat mit all dem zu tun. Bei L'arrivée ist es eine augenzwinkernde Hommage, die den humoristischen Aspekt nicht verleugnet. Gleichzeitig ist aber doch die Materialität das ganz Zentrale, Wichtige, mit dem diese Internetgeneration nicht mehr vertraut ist: die Perforationslöcher, die Handbeschriftungen. Und bei dem Film sieht man sehr schön, wie Filmmaterial schrumpft; das organische Moment, das mit dem Elektronischen verloren geht. Das Ausgangsmaterial war ein uralter Trailer, ich habe nicht den kompletten Film gehabt, sondern nur diesen dreiminütigen Zusammenschnitt. Dass diese Einstellung wie der einfahrende Zug bei den Lumières wirkt, wurde erst sichtbar, als ich den Filmstreifen in der Hand hatte und umgedreht und verkehrt angeschaut habe. Da kommt dann der Zug von rechts nach links ins Bild und nicht mehr von links nach rechts. Aber das liegt halt in der Sache, dass man das tun kann, mit dem Filmstreifen. Jedenfalls, das Material war schlecht gelagert und jetzt sieht man, wenn dieser Zug hereinfährt, dass die Frameline immer so nach oben wandert. Der Grund ist, dass das Zelluloid erheblich geschrumpft war. Solche Aspekte sind mir extrem wichtig – und zwar immer mit diesem Gefühl des Abschiednehmens. Auf den Schrumpfungsaspekt habe ich hingewiesen, weil sich der wahrscheinlich nicht sofort erschließt.

Woher bekommen Sie Ihr Material, zum Beispiel den Mayerling-Trailer für »L'arrivée«?

Den Mayerling-Trailer habe ich vom Flohmarkt. In den Vereinigten Staaten bekommt man sehr leicht Filmkopien und es gibt Kopiensammler, die das Material im Internet anbieten. The Entity habe ich von einem Kopiensammler und -händler für 50 $ gekriegt, da hat der Transport mit 80 $ mehr gekostet als die ganze Kopie.

Welche Rolle spielt denn die Wiedererkennbarkeit des Materials? Es ist ja manchmal bekanntes Material, das Autoren hat, und diese Autoren sind für jemanden, der mit Kinogeschichte vertraut ist, auch erkennbar. Entweder geschieht das vermittelt – in »L'arrivée« kann man sich an die Lumière-Einstellung erinnert fühlen –, oder es geschieht unmittelbarer, indem man beispielsweise Catherine Deneuve erkennt.

Das ist von Film zu Film unterschiedlich: Bei The Enitity war es mir ganz recht, dass der Film nicht sehr bekannt ist und ich meine eigene Sache aufbauen kann. Im Fall von Instructions for A Light and Sound Machine, wo nahezu jeder das Ausgangsmaterial (The Good, the Bad and the Ugly von Sergio Leone) kennt, tritt man in eine Form von Dialog oder fast schon Konkurrenz. Es gab Double-Features oder Triple-Features, wo The Entity gezeigt wurde und anschließend Dreamwork und Outer Space, der daraus abgeleitet wurde. Meine Erfahrung war, dass das den Filmen von mir nicht unbedingt genützt hat. Die Rezeption war dann eher so: »Ah, da hat er das her und da das...« – ein Aufdröseln, das weder The Entity noch meinen Filmen geholfen hat. Bei Instructions dagegen ging es mir schon darum, so gegen das Material und die ursprüngliche Geschichte anzuarbeiten, dass es wirklich möglich wird, neue Flächen zu kreieren, auf denen neue Bedeutungen aufgespannt werden können. Und darum, den Aspekt des Materials und der Materialität oder in dem Fall dieser Zeichenwelt, die sich rund um die Kinematografie als Technologie entwickelt hat, dann noch einmal transparent zu machen – wie in Morgan Fishers Standard Gauge. Das Verhältnis von Standard Gauge und Instructions ist ähnlich wie das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit von Kubelka und dem, was ich mit meinem neuen Film machen werde. Dichtung und Wahrheit von Kubelka sind Probeaufnahmen von drei Werbespots. Zunächst ›Priorin‹, ein Haarwuchsmittel, dann eine Staubsauger-Reklame, die mit Mutter und Kind operiert, und dann Casting-Aufnahmen mit drei weiblichen Models, die eine Schokopraline bewerben. Kubelka zeigt das Material unkommentiert in dieser Abfolge, also nicht ineinander geschnitten. Über diese ständige Wiederholung wird klar, wie eine bestimmte Form von Inszenierung von Wirklichkeit stattfindet, die aber in Wirklichkeit mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Die Momente, an denen die Aufnahme abgebrochen wird oder das Schauspiel abgebrochen wird, bevor die Aufnahme abgebrochen wird, zeigt noch ein paar Sekunden, wo die Wahrheit hereinkommt und die Dichtung findet dazwischen statt. Das ist ein Aspekt, der sehr vermittelnd ist – der Film ist ganz didaktisch, in einer extrem unaufdringlichen, sehr poetischen Form, weil das natürlich eine eigene Poesie hat, wenn man den Leuten zuschaut, wie sie ihre komische Inszenierung rüberbringen.

Der Materialbegriff und die Wichtigkeit des einzelnen Kaders verbindet Kubelkas und Ihre Arbeiten elementar miteinander: Arbeit mit dem Material, Untersuchung und Erforschung des Materials. Die viel ungegenständlicheren Filme von Kubelka scheinen uns aber eher medienvermittelnd zu sein und auf den filmischen Apparat abzuzielen. In Found-Footage-Filmen dagegen kommen aber auch Geschichte und Geschichten, das Narrative, auf eine andere Art und Weise wieder in die Filme hinein.

Kubelka nennt sein Kino nicht umsonst metrisches Kino und ich glaube, es geht ihm primär um diesen einzelnen Kader, der durch die Projektionsmaschine da oben durchgeschickt und kurz hergezeigt wird. Das hat er sehr ausführlich und häufig dargestellt. Natürlich ist dieser Aspekt in meiner Arbeit auch wichtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob bei Kubelka die Materialität des Kinos, die Physis des Filmstreifens diese Relevanz hat. Zu der Zeit, als Kubelka gearbeitet hat, hat das Material als solches ja noch nicht zur Disposition gestanden: es war State of the Art, was die Technologie betrifft. Dagegen weise ich auf die Materialität hin, weil die Materialität demnächst verschwunden sein wird. In einigen Derivaten wird das Material sicher überleben – es wird immer Film geben. In einer Institution wie dieser hier, dem Österreichischen Filmmuseum, eine Cinémathèque, werden Filme gezeigt werden. Zwar wird gleichzeitig viel auf digitale Medien transferiert werden, das ist ohnehin gut, aber es werden auch weiterhin Filme gezeigt werden. Nur für einen Künstler, der mit dem Material künstlerisch arbeiten möchte, so wie ich es tue, ist es völlig uninteressant, Filme herzustellen, die dann nur noch in ein paar Kinematheken weltweit gezeigt werden können dafür arbeitet man nicht.

Das ist vielleicht ein etwas holpriger Vergleich, aber man könnte einem Maler, der in Öl malt, sagen: »Wir können deine Bilder schön groß zeigen, aber nur als C-Print.« – also als Derivat. »Ist doch das gleiche Bild, ist doch das Gleiche zu sehen.«

Der Vergleich ist gar nicht so holprig: Der Unterschied zwischen einer Katalogabbildung und einem Originalbild entspricht in etwa dem, was ich im Kino mit dieser Maschine, die einen bestimmten Rhythmus hat und diese Lichtimpulse dahinwirft, und einer DVD. Das betrifft auch den Herstellungsakt selber – deswegen arbeite ich so stark mit dem Material, indem ich es »beschädige«. Ich möchte kurz von meinem neuen Projekt sprechen, das mit Probeaufnahmen für Reklame arbeitet. Es bereitet mir ein unglaubliches Vergnügen, mit diesem Material zu hantieren und diese Verdichtung herzustellen. Was mich daran fasziniert, ist das Resultieren aus einer handwerklichen Beschäftigung und nicht aus einer Tastatur und einem Bildschirm. Letzteres kommt mir so unsexy wie nur irgendwas vor, was wahrscheinlich ungerecht ist; ich bin einfach nicht aufgewachsen mit diesem anderen Material. Ich habe es immer spannend gefunden, was meine Studenten hergebracht haben: Fotoapparate, digitale Kameras, ein Medium, mit dem man auch Laufbilder konstruieren kann. Indem man Snapshot an Snapshot reiht, taucht auch dieser Einzelbildgedanke in diesem Medium wieder auf und es tun sich gestalterische Möglichkeiten auf, die der Film wiederum nicht bietet. Ich sehe das immer horizontal, nicht vertikal, auch wenn ich ganz persönlich schon meine Präferenz habe und die auch nicht verleugne. Ich würde nur nie soweit gehen zu sagen: »Das ist das bessere Medium und was jetzt kommt, ist schlechter.«

Ich komme noch einmal auf diesen Forschungsaspekt zurück. Trotz der langen Beschäftigung mit dem Material – so stelle ich es mir zumindest vor – geht es doch auch darum, überrascht zu werden von dem, was entsteht. Da gibt es eine Spannung zwischen dem Akt, wo man etwas am Material modifiziert und wo man es projiziert sieht. Ich erinnere mich, als ich Guy Sherwins Film »At the academy« gesehen habe: Sherwin hat Vorlaufband, ›academy-leader‹ übereinander kopiert – um ein Bild versetzt, um zwei Bilder versetzt – und daraus sind tolle Reliefeffekte entstanden. Sherwin muss vor Freude im Dreieck gesprungen sein, als er das zum ersten Mal gesehen hat. Dass in diesem Forschungsprozess etwas hergestellt werden kann, was in der Projektion als etwas Neues zu einem zurückkommt, das scheint mir die Materialbearbeitung von anderen Formen des Found-Footage abzusetzen, weil es teils kalkulierbarer ist bzw. man genauer weiß, was entsteht. Dieser Arbeitsprozess – wenn man mal in Richtung »Vermittlung« denkt – ist den Filmen anzusehen. Wir haben uns in unserer Vorbereitung einen Beitrag aus der Sendung »Kurzschluss« angesehen, wo Sie mit dem Laserpointer am Arbeitsplatz zeigen, wie die Arbeit an »Dreamwork« abgelaufen ist. Man versucht, sich einen Reim darauf zu machen, wie so etwas entstehen kann. Den handwerklichen Prozess wieder rückzuübersetzen. Wie schafft man es denn, dass die Paratexte des Films, die Perforationslöcher und alles andere, ins Bild kommen? Heutzutage denkt jeder instinktiv, das wäre am Computer gemacht – aber zugleich bleibt der starke Eindruck, dass das eben nicht am Computer entstanden ist. Und dann fängt man an, über diese Form der Entstehungsprozess eines Werks nachzudenken, was für mich schon ein wichtiger Bestandteil dieses »Vermittelns« ist: eine Neugier zu wecken, wie dieses Werk entstanden ist.

Ein Beispiel dazu: Ich bin einmal zu einem Filmfestival nach Korea geflogen und auf diesem endlos langen Flug schaut man sich auf diesen winzigen Monitoren an, was grad gezeigt wird. Unter anderem lief dort eine Dokumentation über Méliès. Als ein Beispiel für seine Arbeit wurde Der Mann mit dem Gummikopf (L'homme à la tête caoutchouck) gezeigt, wo durch eine ganz simple Kamerafahrt die Illusion erweckt wird, dass der Kopf aufgepumpt wird. Ein anderer Film, der dort gelaufen ist, war so etwas in der Art von The Matrix Bei mir selber habe ich wirklich den fundamentalen Unterschied gespürt: Wenn ich mir diese Méliès-Sache anschaue, kommt diese Magie rüber, auch obwohl ich weiß, wie es gemacht wurde. Ich kann sofort nachvollziehen, dass die Leute sich fragen: Wie hat er das gemacht? Man will wirklich drauf kommen und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man den Trick dann durchschaut. Bei dem anderen, Matrix-artigen Film ist es dir völlig egal. Da laufen Leute durch Wände durch und verkehrt herum und Autos fliegen durch die Luft ... was weiß ich... – das ist halt mit dem Computer gemacht. Und es kann noch so aufwändig sein, da können noch so viele Rechenoperationen dahinter stecken, aber die Magie bleibt eigentlich auf der Strecke.

Den Aspekt finde ich interessant: Mir geht es so, dass ich bei Filmen wie »Matrix« ›nichts‹ sehe: Wenn ich Filme für Schüler auswähle, verweigere ich mich daher gegenüber der digital geschlossenen Oberfläche, denn ich weiß nicht, was ich da vermitteln soll. Ich wähle Filme aus, bei denen die Frage der Machart sich stellen lässt, an denen sich etwas zeigen lässt.

Ja, was soll man am Spektakel auch erklären?

»Matrix« beispielsweise wird häufig im schulischen Kontext eingesetzt, etwa im Philosophieunterricht, um Fragen der Wirklichkeit zu thematisieren.

Das ist ja auch ein guter Film, ich habe den damals sehr genossen. Nur auf der Ebene, von der wir jetzt hier sprechen, ist der Film – wie Sie sagen – versiegelt.

Da spielt noch etwas anderes eine Rolle: Die Frage wie etwas gemacht ist, stellt man sich sicher auch bei »Matrix«, aber die Antwort ist immer »mit dem Computer« und diese Antwort generiert eigentlich keine Anschlussfrage – es sei denn, man ist ein CGI-Experte. Bei Méliès, wo es sich um eine Kameraoperation handelt, ist man anders in die Prozesse involviert. Wenn einer einem eine Kamera in die Hand gäbe, würde man das auch herstellen können.

Diese Einstiegsluke für den normalen Betrachter bietet der Film an, der noch eine neue Ebene der Wahrnehmung, der Rezeption, des Filmgenusses generiert.

Welche Rolle spielen Theorie und Filmwissenschaft bei Ihnen? »Shot Countershot« beipielsweise lässt sich auf das Syntagma, auf Christian Metz, auf bedeutungsstiftende Einheiten beziehen.

Bei Metz' »Sprache und Film« gibt es dieses rigorose Vorgehen, die Filmerzählung aufzuschlüsseln und hochgradig zu formalisieren. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe, war schon klar, dass das nur auf das klassische Hollywoodkino anwendbar ist und vieles durch dieses Raster, das er offensichtlich so dicht wie möglich zu weben versucht, hindurchfällt. Ich möchte den Verdienst dieses Buches in keinster Weise schmälern, aber ich glaube, es hat nicht das geleistet, was Metz sich ursprünglich vorgestellt hat. Die Lektüre hat eine bestimme Form von Trockenheit gehabt, und mein Film ist eine anarchistisch-humoristische Reaktion darauf – wie ein ganz kurzes Ping-Pong zwischen Theorie und meiner Arbeit. Wenn ich Filmtheorie gelesen habe, dann haben Texte, die eher ins Abstrahierende hinein sich lehnen, immer Bilder ausgelöst: unbewusste, unkontrollierte Gegenreaktionen. Die Lektüre hat immer eine Lust an Bilderzeugung in mir geweckt. Mehr kann ich kaum dazu sagen. Rückblickend betrachtet sind Parallel Space und Tabula Rasa von ihrer Entstehungsgeschichte her am ›kopflastigsten‹ – bezogen auf das, was ich an Denkarbeit im Vorfeld zu leisten und in die Bilder hinein zu geheimnissen versucht habe. Das ist wirklich eine Form von Filmemachen, die mich nicht mehr interessiert und die für mich abgeschlossen ist. Das war vielleicht eine notwendige Stufe, um zu den Bildwelten vorstoßen zu können, in denen ich mich jetzt aufhalte oder aufhalten möchte. Damals hatte das zu tun mit einer bestimmten Angst, die Bilder für sich alleine stehen zu lassen, man muss das Bild immer noch theoretisch legitimieren, absichern und erklären können. Die Krux bei der Sache ist, dass diese Arbeit zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich mir als Autor zu einem bestimmten Bild irgendetwas denke und das Publikum das Bild aber nur dann verstehen kann, wenn es sich genau das denkt, was ich mir gedacht habe. Das ist ein Hauptproblem des experimentellen oder avantgardistischen Kinos: Der Autor hat ein paar Assoziationen zu einem Bild und verwendet es und wenn man andere Assoziationen hat, funktioniert der nächste Schnitt schon nicht mehr.

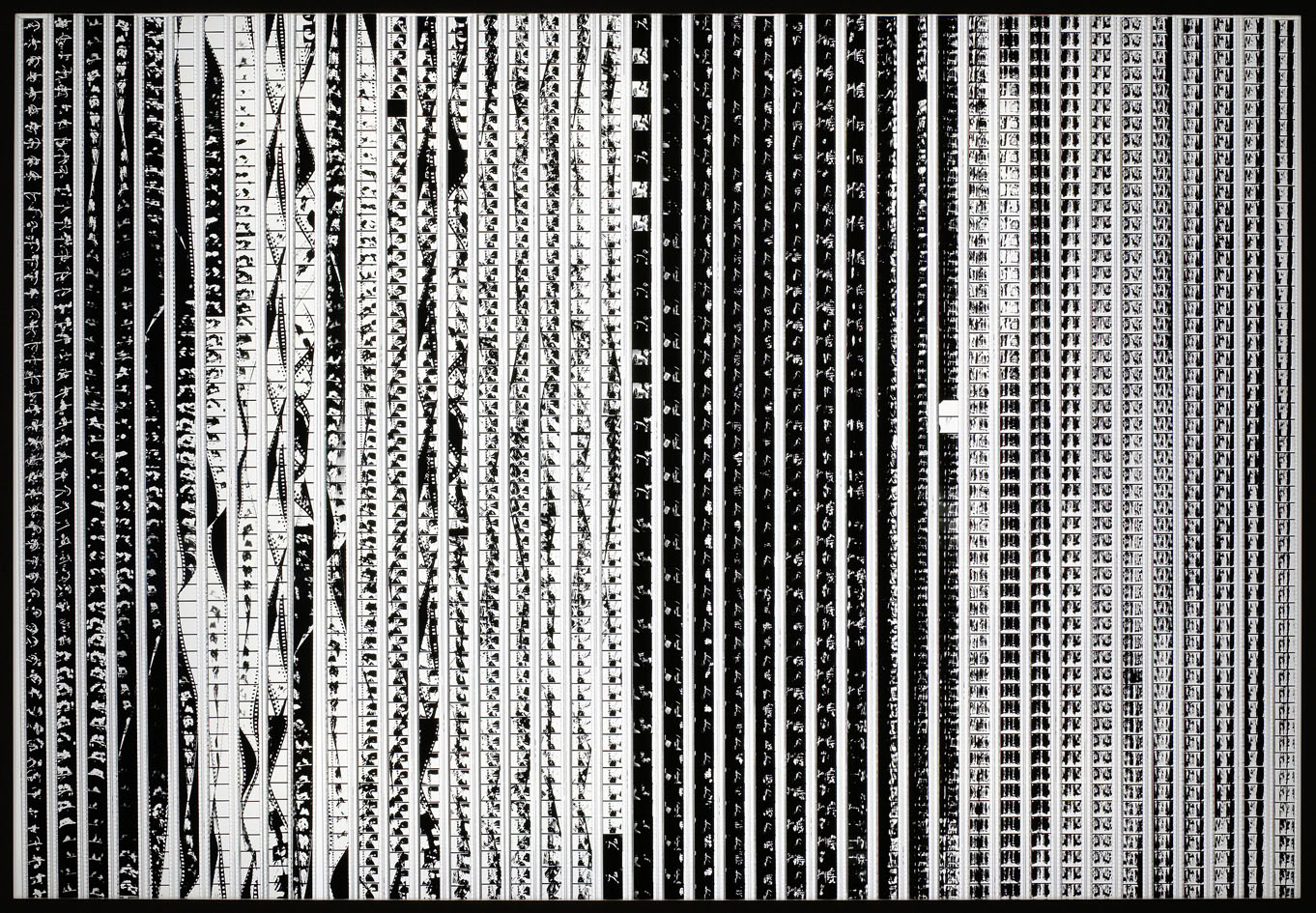

Ich würde gern auf »Motion Picture« (1984) zu sprechen kommen. Der Film besteht aus einer Abfolge von weißen, schwarzen und eingen wenigen grauen Bildern. Dann gibt es den Titel mit dem Klammerzusatz »La Sortie des Ouvriers de l´Usine Lumière à Lyon«. Das stellt einen Zusammenhang her und formuliert eine Frage: Worin besteht der Bezug zwischen der abstrakten Abfolge von weißen und schwarzen Bildern und dem gegenständlichen Titel, der sich auf einen bzw. drei bestimmte Filme bezieht? Und zusätzlich gibt es das Foto, das die Filmstreifen zeigt: Mit diesem Foto und dem Titel wird aus dem Avantgardefilm ein filmvermittelnder Film, weil er das Verhältnis von Fotografie und Bewegtbild, von diesem frühen Film zu deinem Film zum Thema macht. Allerdings weiß ich nicht, wie dieses Foto in dem ursprünglichen Zusammenhang des Films zum Einsatz kam oder nicht.

[Motion Picture]

Zu diesem Zeitpunkt lebte ich am Existenzminimum darbend in Berlin. Wenn ich die finanziellen Mittel gehabt hätte, dann hätte ich damals beim Film das gemacht, was ich bei der DVD gemacht habe: Ich hätte das Foto mit den Filmstreifen vor den Film gestellt. Mittlerweile ist das Foto so oft publiziert und der Film so oft besprochen worden, dass es mir komisch vorkäme, wenn ich heute das Foto dem Film davorschnallen würde. Prinzipiell war das Filmvermittlung. Das ist einer meiner wenigen strukturellen Filme, wenn man den Begriff verwenden will, und dem strukturellen Film ist es ein Anliegen, etwas über Film zu vermitteln – die Strukturen des Films zum Thema zu machen und sich von vornherein fast nur auf die Metaebene zu konzentrieren.

In Ihrem Film »Instructions for a Light and Sound Machine« sind Sie als Autor anwesend – als Person im Bild, in der Rolle eines Fotografen.

[Instructions for a Light and Sound Machine]

Ja, in vielen meiner Filme, tauche ich auf. In Parallel Space Interview gibt es eine Fahrt mit der Super8-Kamera auf den Spiegel zu; durch den Spiegel bin ich auch Christian Metz sehr verbunden. In Tabula Rasa tauche ich mit der Kamera – ebenfalls mit einem handgehaltenen Spiegel – auf. Das Bild von mir und der Kamera wurde subtraktiv kopiert mit dem Bild der sich entkleidenden Frau, wo sich die Kamera als dunkler Körper über die Frau legt und der Aspekt des Verbergens, der in einer Kamera steckt, thematisiert werden sollte. Normalerweise drückt sich dieser Aspekt durch die Bildbegrenzung aus, hier wird er dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Kamera selbst ins Bild rückt. In Aderlass, einem frühen Film, sieht man mich mit einem Schildchen, auf dem »Filmemacher« steht. Der Aspekt von Kino, den man als Illusionsmaschinerie beschreiben könnte, war etwas, was mich von Beginn an fasziniert und zum avantgardistischen Film gebracht hat, weil ich dagegen anarbeiten und aufklärerisch tätig werden wollte – in einer Traditon der Moderne – und dezidiert nicht postmodern. Dazu gehört dieser Aspekt, dass man die Instanz, die im Kino in der Regel verloren geht und die Christian Metz »Der imaginäre Signifikant« nennt, die Instanz des Autors oder der Autorin betont und zwar in der plattesten Form: indem man sie ins Bild hineinsetzt. In Dream Work ist es der Autor, der in den Film hereingreift und den Filmstreifen durchschneidet, wo die Frau dann aufwacht. Das ist eine Referenz auf Dziga Vertov: auf das kirgisische Kind und Vertovs Frau im Editing Room. Bei den Instructions sieht man mich immer wieder in einer Perspektive von unten.

Der Autor tritt ins Bild, um an der Illusion zu rühren.

Ja, in dem Sinne, wie Christian Metz es beschrieben hat: Film funktioniert darüber, dass wir uns mit unserem eigenen Blick identifizieren und dass man über diese primären identifikatorischen Prozesse, die nichts mit der sekundären Identifikation mit einem Helden zu tun haben, sich selber als Autor erlebt. Wenn diese Illusion zerbricht, funktioniert das Kino nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht ist. Dafür tun sich ganz andere Möglichkeiten auf, was das Filmerlebnis und meinen Dialog mit dem Film betrifft – wenn man so will »reifere« Formen von Beziehung zwischen Geschehen auf der Leinwand und mir als Individuum.

Auch wenn man den antagonistischen Aspekt so stark macht, dass sich der Avantgardefilm gegen ein bestimmtes Kino, das Erzählkino, richtet, scheint mir in Ihren Filmen dieses Affiziertsein und diese Lust am Erzählkino gleichzeitig aber auch anwesend zu sein.

Das ist völlig richtig und ich habe heute auch ein entspanntes Verhältnis zum so genannten Illusionskino. Ich muss mich rückblickend fast schon anstrengen, damit ich diesen Ärger oder diesem Widerwillen nocheinmal nachempfinden kann, den ich früher offensichtlich empfunden habe. Es wäre schade, wenn es nur das Illusionskino gäbe und keine anderen Formen und die Möglichkeiten, die in der Apparatur stecken nur für das Illusionskino genutzt würden. Man sollte möglichst viele der apparativen und materialbezogenen Möglichkeiten auch nutzen, aber ohne antagonistisch vorzugehen.

Mir scheint, als wäre ein ideologiekritischer Blick, der sich verstärkt ab Anfang der 1970er Jahre gegen das Erzählkino gerichtet hat, heute als ein Blick auf die bildende Kunst sinnvoll. Denn in der Ausgangsbeobachtung, dass das Kino als Raum, als Apparatur, als dieses »terroristische Regime«, eine bestimmte Konzentration ermöglicht, wäre eine ideologiekritische Linie heute die zu den Kunsträumen. Das Kino hat Formen ausgebildet, die an diesen Raum gebunden sind und die in diesem Raum eine bestimmte Form von Aufklärung ermöglichen. So habe ich auch Alexander Horwaths Geste bei der documenta verstanden, indem er das Kino als Kino zeigt und zwar in allen seinen Spielarten. Der aufklärerische Gestus der bildenden Kunst wird dagegen immer unhinterfragt akzeptiert, ohne dass die zerstörerische Geste gegenüber dem Kino thematisiert wird. Ein ideologiekritischer Blick auf das Eigene scheint in der bildenden Kunst ein blinder Fleck zu sein: Es ist immer schon klar, dass man mit dem »flanierenden« Zuschauersubjekt und Ähnlichem auf der Seite der Emanzipation und des Liberalen steht. Dass dabei aber auch etwas verloren geht, davon ist nicht die Rede. Das Zuschauersubjekt, das von vielen Kuratoren evoziert wird, ist immer das Kinosubjekt von 1970. Verschwiegen wird aber, dass danach – auch im Frühen Kino oder im feministischen Kino – ganz andere Zuschauersubjekte in der Filmtheorie entdeckt wurden. Als wäre das entmündigte und manipulierte Zuschauersubjekt 1970 eingefroren worden und als würde man es jetzt im Jahr 2000 in der bildenden Kunst wieder auftauen. – Sie hatten ja selbst vor nicht allzulanger Zeit eine große Ausstellung in Wien. Wie gehen Sie mit dem Problem des Kunstraums um, der ja häufig keine angemessenen Projektionsmöglichkeiten bereitstellt.

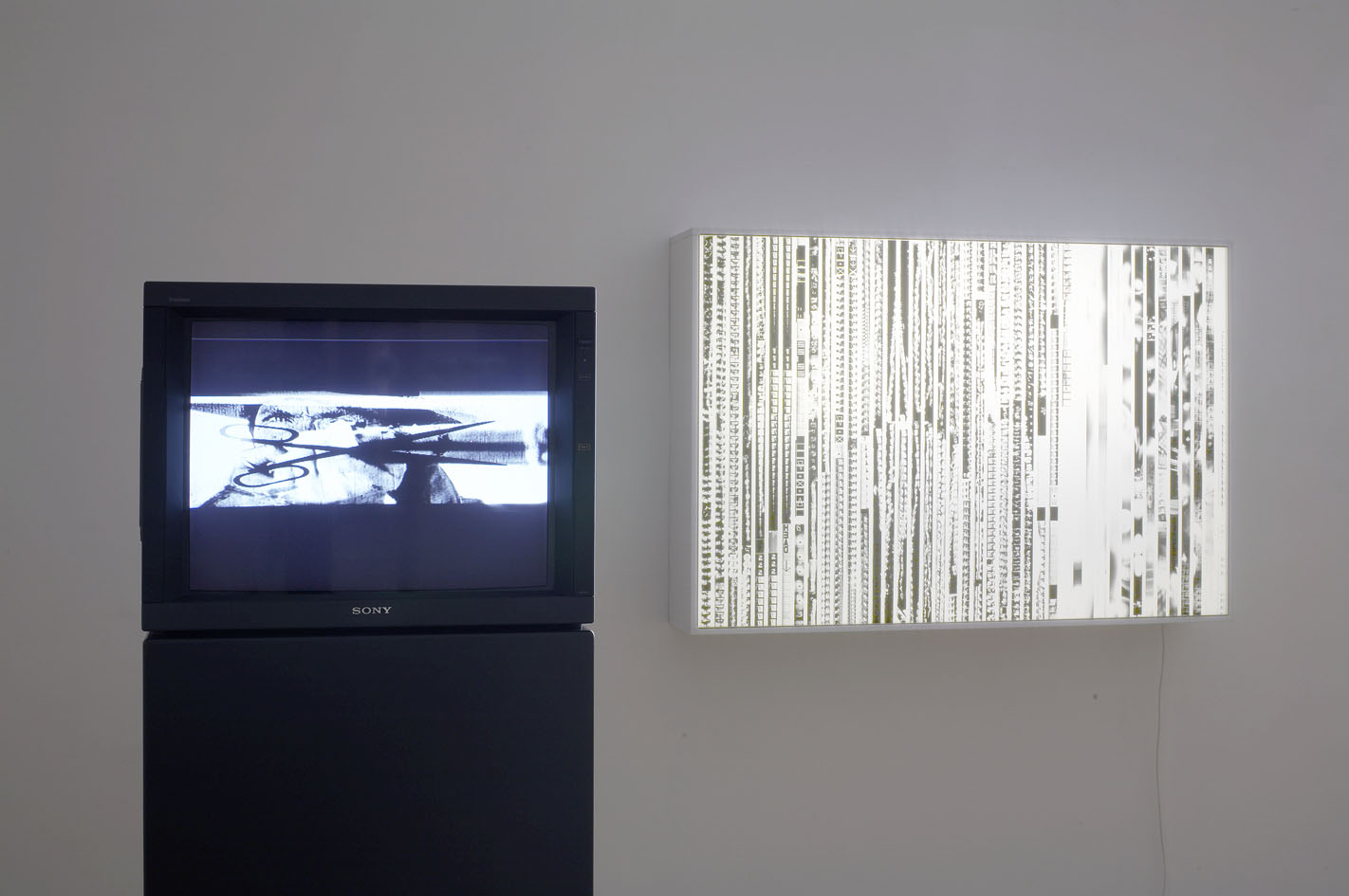

[Instructions for a Light and Sound Machine, Installationsansicht]

Ich zeige meine Boxen nur, wenn man auch die Filme im Kino sehen kann. Die Entstehungsgeschichte dieser Leuchtboxen ist die, dass ich von einem Festival in Portugal eingeladen wurde, etwas zu machen. Dieses Festival betreibt einen wunderschönen Galerieraum in einem großen steinernen portugiesischen Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert, das auf sehr intelligente Weise restauriert wurde. Und ich habe abgelehnt, weil ich Filme mache und mich nicht in den Kunstraum hineinschmuggeln wollte. Beim Überdenken meiner Entscheidung habe ich mir überlegt, dass man – auch weil dort eine Retrospektive meiner Filme angesetzt war – diese Filmstreifen herzeigen könnte. Der Projektor zeigt pro Sekunde 24 Segmente des Filmstreifens. Er zerhackt,was ich in der Dunkelkammer hergestellt habe, wo ich oftmals über die Begrenzung des einzelnen des Kaders hinausgehend belichte. In den Leuchtboxen kann man den Film anhalten und noch einmal ein Segment von 90 Sekunden mit dem Auge begehbar machen und zwar mit einer eigenen Zeitlichkeit. Um eine solche Idee zu vermitteln, wie das ganze im Kino ausschaut, in dieser zerhackten Abfolge, gibt es dann den DVD-Loop dazu auf einem kleinen Monitor zu sehen. Und die, die es wirklich interessiert, sollen und können auch ins Kino gehen und sich die Filme ganz anschauen. Wobei ich davon ausgehe, dass die, die ins Museum kommen, ohnehin die Filme schon gesehen haben.

|

|

[Leuchtboxen zu L'Arrivée und Dream Work]

Die Filmstreifen zu zeigen, scheint mir bei Ihren Filmen eine angemessene Herangehensweise zu sein.

Ja, gerade weil ich auf das Material immer hinweise, stellt diese Form der Ausstellung einen logischen Schritt dar und wird auch sehr gut angenommen. Zwar nicht vom Kunstmarkt, denn verkauft habe ich bisher noch keine einzige Box, aber vom Publikum.

Insofern wird nicht der Film als Film in den Kunstraum übertragen, sondern man könnte sagen das »Making Of« bzw. eine Art von »Making Of«.

Es ist eine Fußnote, und die eigentliche Sache findet nach wie vor im Kino statt. Alexander Horwath hat damals in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung hier in Wien genau darauf hingewiesen. Ich möchte mir zwar nicht die Möglichkeit nehmen, dass ich in Zukunft Leuchtboxen herstelle, die für den Kunstraum hergestellt wurden, aber die würden dann anders ausschauen – dafür würde ich mir eine andere Form überlegen.

Das Gespräch führten Volker Pantenburg, Stefanie Schlüter und Erik Stein am 7. Juli 2008 im Österreichischen Filmmuseum in Wien.

Filmografie

- Peter Tscherkassky: Dream Work, (AT 2001)

- Peter Tscherkassky: Instructions For a Light and Sound Machine, (AT 2005)

- Peter Tscherkassky: L'Arrivée, (AT 1998)

- Peter Tscherkassky: Motion Picture (La Sortie des Ouvriers de l'Usine Lumière à Lyon), (AT 1984)

- Peter Tscherkassky: Outer Space, (AT 1999)

- Peter Tscherkassky: Shot Countershot, (AT 1987)